引言

一个足以让所有CEO和CIO警醒的数据:麻省理工学院(MIT)近期的一份报告指出,高达95%的企业AI转型项目,未能产生任何实质性回报。

这意味着,在AI浪潮下,绝大多数企业的巨额投资、热闹的发布会和看似前沿的试点,最终都归于沉寂,甚至不少CIO因此黯然离场,为失败的变革“背锅”。

这并非危言耸听,而是正在发生的商业现实。为什么最顶尖的技术,却无法转化为预期的商业价值?这份报告揭示了技术与商业之间的巨大鸿沟。

读完本文,你将获得一套清晰的战略框架,洞悉:

1个核心自测框架:精准判断你的企业是否真的“AI Ready”。

1个终极目标蓝图:清晰描绘从“使用AI”到成为“AI原生体”的路径。

3条中国企业专属的行动建议:将AI真正转化为核心竞争力。

👇 让我们一起拨开AI的迷雾,探寻那成功的5%。

AI转型失败,问题的根源往往不在技术本身,而在于企业是否具备驾驭这项技术的基础。在深入探讨解决方案之前,我们必须厘清两个至关重要的概念:“AI Ready”(AI就绪度)与“AI Native”(AI原生体)。

AI Ready是起点,它评估的是企业在引入AI前,是否在战略、数据、架构和组织四个维度上做好了准备。这好比建高楼前的地基,地基不稳,楼盖得越高,倒塌的风险就越大。

AI Native是终点,它描述的是一种将AI深度融入工具、流程、思维和文化的组织形态,AI不再是“外挂”,而是驱动业务增长的底层操作系统。

思科与毕马威的联合白皮书显示,仅有30%的企业自评“AI就绪度”达标。这正是那95%失败率的根本原因——大多数企业在地基尚未打牢时,就急于搭建“AI摩天楼”。

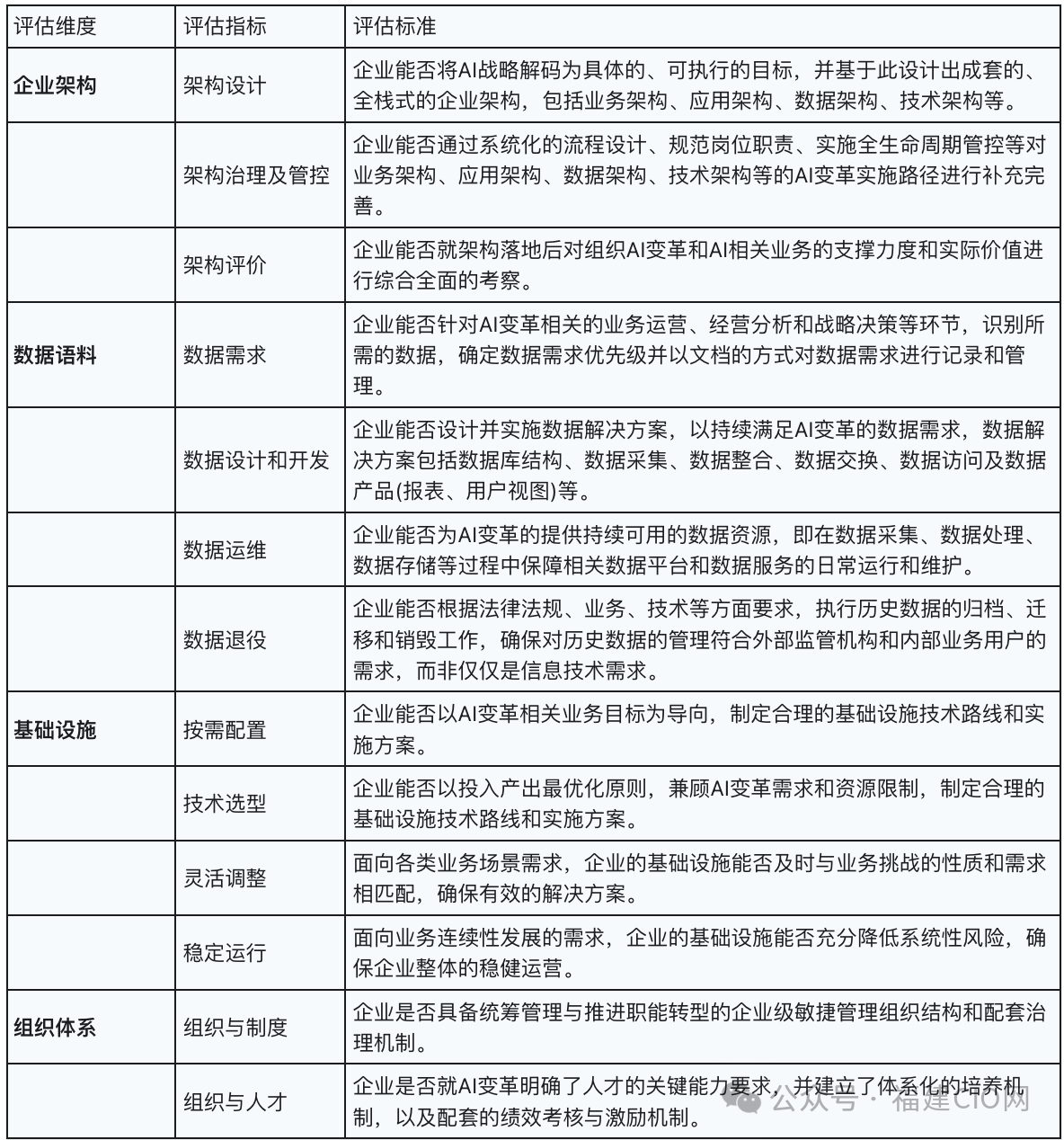

判断企业是否“AI Ready”,需要一套严谨的多维度评估框架。在我看来,所有成功的AI转型,都离不开对以下四大支柱的系统性建设:

企业架构 (Enterprise Architecture):这不仅仅是IT架构。它要求AI战略必须与企业总体战略紧密对齐,并能被拆解为可执行的业务目标。缺乏顶层设计,AI项目就会沦为一个个“技术孤岛”,无法形成合力。

数据语料 (Data Assets):数据是AI的“燃料”。此维度审视的是企业全生命周期的数据能力——从数据采集、治理到应用。“垃圾进,垃圾出”是AI领域颠扑不破的真理。在我看来,多数中国企业在“数据资产化管理”和“高质量语料库建设”上存在明显短板,这往往是项目失败的隐性杀手。

基础设施 (Infrastructure):作为AI运行的“引擎”,基础设施必须具备弹性、可扩展性和稳定性。无论是选择公有云、私有云还是混合云,核心是确保算力能按需分配,高效支撑业务发展。

组织体系 (Organization & People):这是最容易被忽视,却也最关键的一环。它评估的是企业的组织架构、人才储备、激励机制和创新文化。缺乏与AI发展相匹配的组织结构和文化,即使技术再先进,也会被部门墙、旧流程和人才瓶颈所扼杀。

这套评估体系不仅是一份诊断书,更是一张战略路线图,能帮助企业清晰地识别短板,规划出从“初始级”迈向“优化级”的清晰路径。

当企业基本达到“AI Ready”状态后,下一个目标便是向“AI Native”进化。OpenAI在其白皮书中直言:企业要么主动转型为AI Native,要么在竞争中被淘汰,几乎没有中间地带。

为了实现这一目标,OpenAI提出了一个极具实践价值的“5A框架”:

对齐 (Align) - 树立愿景:AI转型必须是CEO工程。领导层需要从公司战略高度,明确AI的定位,并向全员传递清晰、统一的愿景。

激活 (Activate) - 全员学习:方向再清晰,没有全员参与,AI也只是“空中楼阁”。企业需要提供学习资源和“允许试错”的土壤,构建“学-练-用”的闭环,消除员工的恐惧和疑虑。

放大 (Amplify) - 沉淀成果:将个人和团队的零散探索,通过知识平台、学习社群等方式,沉淀为组织可复用的知识和能力,形成持续创新的内生动力。

加速 (Accelerate) - 敏捷落地:在AI时代,速度决定一切。企业需要简化决策链、明确优先级、打破部门壁垒,让高价值的AI应用快速、稳妥地从创意走向落地。

治理 (Govern) - 护航发展:有效的治理不是设限,而是提供清晰的“游戏规则”。一份简明的“AI使用手册”,既能鼓励创新,又能守住合规与安全的底线,让创新与风控同步推进。

这个框架的精髓在于,它深刻揭示了AI转型成功的关键——技术可以买,但激活全员、重塑造文化的软实力,才是企业真正的护城河。

结合报告的洞察与中国市场的咨询经验,我为正在或计划进行AI转型的中国企业家,提炼出以下三条战略建议:

停止将AI视为孤立的IT项目。CEO和最高管理层必须亲自领导,将AI转型定位为企业级战略变革。在投入任何资源之前,先回答三个问题:

我们的AI愿景是什么?

AI将如何重塑我们的核心业务和价值链?

我们实现这一愿景的清晰路径(Roadmap)是什么?

只有蓝图清晰,才能避免将宝贵的资源浪费在大量低价值、难落地的试点项目中。

技术与业务脱节是AI落地的最大顽疾。企业必须建立一套机制,确保每一个AI项目都源于真实的业务痛点,并具备清晰的价值衡量标准。

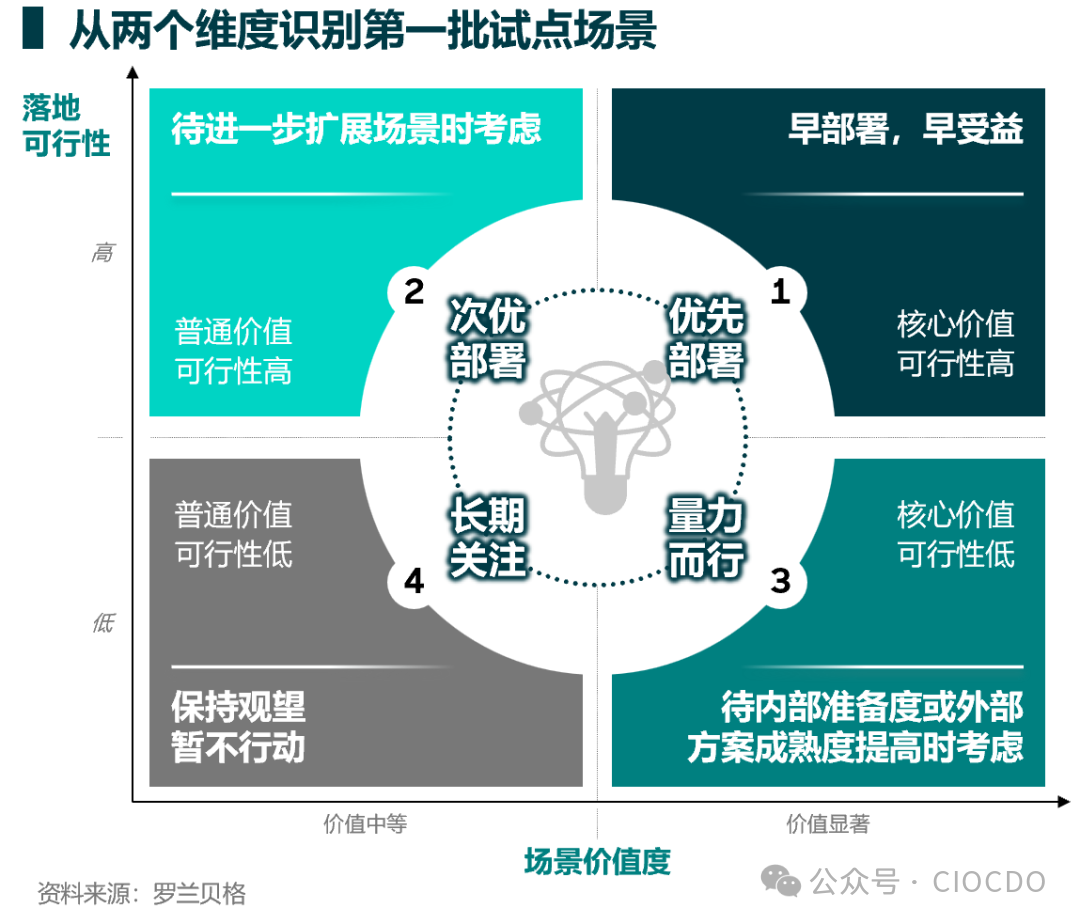

报告中引用了罗兰贝格的“AI应用场景评估矩阵”(本文第一张图),这是一个非常实用的决策工具。它通过“商业价值”和“实现难度”两个维度,帮助企业将纷繁复杂的AI需求进行有效排序,确保资源能精准投向“早部署早受益”的高价值区域,避免在低价值或高风险项目中空耗。

同时,可以推行“技术业务伙伴(Tech BP)”制度,让懂技术的人深入业务一线,成为连接技术与业务的桥梁。

AI时代最稀缺的,不是算法工程师,而是既懂技术又懂业务的复合型人才。企业应立即启动内部的人才盘点和培养计划。

对内:通过培训和项目实践,提升现有员工的AI素养和应用能力。

对外:精准引进能够将AI与业务场景深度结合的关键人才。

更重要的是,要营造鼓励试错、拥抱变革的创新文化,将AI的应用成效与员工的绩效评估、职业发展相挂钩,让AI真正在组织内部生根发芽。

AI转型的成败,最终并非由算法的先进性决定,而是取决于战略的清晰度、数据基础的坚实度,以及组织文化的包容度。

从MIT报告的95%失败率中,我们看到的不是技术的无力,而是传统管理思维在面对颠覆性技术时的惯性与脆弱。未来已来,只是尚未平均分布。

最后,留给每位管理者一个发人深省的问题:

技术浪潮已至,您的企业,是在随波逐流,还是在掌舵前行?