CIOCDO:推动零碳园区能碳管理平台向“数字孪生+AI算法+碳资产运营”的智慧中枢升级,实现从“监测”到“智能决策”的跃迁

导读:

在全球气候治理重构的背景下,“零碳园区”已成为我国实现“双碳”目标的战略支点。自2024年中央经济工作会议首次提出概念以来,政策迅速跟进。2025年6月,国家发改委等三部门印发910号文,标志着零碳园区建设从“构想”进入“实操”。

据统计,全国已有28个省份规划跟进,累计启动127个试点项目,总投资超5000亿元。

然而,在这股浪潮之下,技术协同不足、资金机制不畅、多方主体动力失衡等现实问题也日益凸显。新华国研经济学研究院通过对53份政策的系统梳理和12个标杆园区的深度调研,试图回答一个核心问题:

中国零碳园区建设,如何从“单点示范”走向“规模化推广”?

报告指出,在国家顶层设计与地方创新实践的推动下,我国零碳园区建设已呈现出鲜明的“资源禀赋驱动”特征,总结为“东技西能、南智北储”:

东部(技):依托技术与资本优势,主攻“数字赋能+循环经济”。如江苏溧阳,聚焦动力电池产业,构建“数字孪生+能碳双控平台”,实现产业链碳足迹溯源,产品碳足迹较行业平均降低35%。

西部(能):立足风光资源,打造能源自给型园区。如内蒙古鄂尔多斯,构建“风光氢储一体化”系统,通过AI算法实现“源荷互动”,使新能源消纳率超95%。

南方(智):聚焦数字经济与智慧运营。如深圳前海数据中心,采用“AI能效优化+余热回收”技术,PUE低至1.1,单位算力碳排放较国家基准低60%。

北方(储):依托广阔空间和风光资源,探索大规模储能。如内蒙古和林格尔集群,采用“风光直供+全液冷+共享储能”模式,PUE降至1.08,绿电占比达85%。

尽管示范项目亮点纷呈,但报告的核心发现是,规模化推广仍面临四大结构性挑战。

【注:PUE(Power Usage Effectiveness,电源使用效率)是一个衡量数据中心能源效率的指标,它定义为数据中心总能耗与IT设备能耗的比值。PUE值越接近1,表示数据中心的能源效率越高,因为更多的电能被用于IT设备,而不是用于冷却、照明等辅助系统。】

报告一针见血地指出了当前零碳园区建设中“表热里冷”的深层困局。

1、资金困局:“政府热、市场冷、企业难”

零碳园区是资金密集型工程(中等规模约需200-300亿),远超传统园区。但融资体系却存在结构性矛盾:

政府资金“杯水车薪”:中央财政补贴分摊至单个项目平均不足2亿,仅占成本10%-15%。地方专项债投向受限,难以支持光伏、储能等核心能源项目。

市场融资“雷大雨小”:绿色债券虽规模达8500亿,但投向零碳园区的仅3.2%。政策性贷款门槛高,多数中小企业拿不出合格抵押物。

社会资本“望而却步”:PPP模式因“风险高、收益低、退出难”导致落地艰难。零碳项目投资回收期普遍超10年,而国内碳价(约85元/吨)仅为欧盟(约90欧元/吨)的1/8,导致碳收益反哺效应极弱,社会资本缺乏参与动力。

报告数据:2024年全国62个零碳示范项目中,30.6%因融资问题延期,11.3%被迫缩减规模。资金瓶颈已成最紧迫的挑战。

2、主体困局:“政府热、园区急、企业冷”

零碳建设涉及政府、园区、企业等多方博弈,但三者动力严重失衡:

企业(冷):转型成本高昂(初始投资增加15%-20%),但收益不确定。在国内低碳价下,企业发现“买碳配额比技改降碳便宜得多”。中小企业更是陷入“囚徒困境”,担心先行投入会丧失价格竞争力。

园区(急):园区管委会积极申报以争取政策资源,但实际面临“权限不足却责任重大”的尴尬。能源审批、碳配额分配等关键权限都不在手中,行政协调成本极高(一个光伏项目盖12个章、耗时6个月)。

政府(热):地方政府将零碳园区视为“绿色政绩”,但在考核上仍是“重发展轻减排”的导向,导致园区建设易沦为“面子工程”。同时,政策的“摇摆性”也让企业不敢进行长期投入。

3、技术困局:“单点突破有余、系统集成不足”

零碳园区的核心是技术,但目前在储能、氢能、CCUS等关键领域存在“卡脖子”难题:

储能:主流锂电储能(占比超70%)成本高(回收期超8年),且仅适用于2-4小时短时调峰。而长时储能(如液流电池、压缩空气)技术尚未成熟或受地理条件限制。

氢能:成本是最大瓶颈。当前绿氢成本是灰氢的2倍以上,企业“想用而用不起”。储运环节成本占全产业链的30%,进一步削弱其经济性。

CCUS(碳捕集):园区级小型设备成本极高,是大型电站装置的3-5倍,碳价收益完全无法覆盖。

4、人才困局:“复合型人才”与“智慧大脑”双缺

零碳运营需要“能源+碳管理+数字技术”的复合型人才,但现实是:

人才断层:此类复合型人才供需比达1:8。高校人才培养与产业需求脱节。

平台“假”智能:85%的园区能碳管理平台仍停留在“数据采集”的初级阶段,缺乏AI预测和优化调度功能,沦为“数据孤岛”,无法支撑“源网荷储”一体化。

面对上述四大挑战,报告给出了系统性的“四维破局”路径:

1、技术破局:全链条攻关,以应用倒逼创新

聚焦长时储能(如钠离子电池)、高效电解槽、低成本CCUS等“卡脖子”环节,构建“基础研究-中试验证-产业应用”的全链条体系。

储能:重点突破钠离子电池(成本有望比锂电低30%)和液流电池(寿命长)。

氢能:核心是降低电解槽成本和提升效率,使绿氢与灰氢价格持平(预计2028年)。

CCUS:开发小型化、模块化设备,并将CO₂用于化工合成等高附加值转化。

2、资金破局:从“政府输血”到“市场造血”

构建“政府引导+市场主导+国际补充”的多元体系,核心是激活市场。

政府端:从“事前补贴”转向“以奖代补”,将奖励与实际减排成效挂钩。扩大专项债覆盖范围,纳入光伏、储能等能源项目。

市场端:

盘活存量:通过基础设施REITs盘活已建成的光伏、储能等资产,实现“滚动开发”。

创新PPP:推广“BOT+碳收益共享”模式。社会资本负责投建营,政府授予特许经营权,双方共享超额碳收益(如碳价上涨带来的利润)。

国际端:积极对接绿色气候基金(GCF)、亚洲开发银行(ADB)等国际机构的低成本(0.5%-2%)长期贷款。

【注:REITs (Real Estate Investment Trusts, 基础设施REITs),一种将资金投资于基础设施项目的信托基金,允许投资者参与大型项目的所有权和收益。】

3、协同破局:重构“权责利”对等的治理机制

破解“三冷三热”困局,必须重构治理框架,实现“四维联动”:

激励企业(利):通过“增值税即征即退”、碳配额奖励、绿电交易优先权等组合拳,让企业实现“减排即盈利”。

重塑政府(责):将零碳成效纳入地方政府核心考核体系(权重不低于5%),改变“重发展轻减排”的导向。

赋权园区(权):赋予园区管委会更大的自主权限,如碳配额分配建议权、绿电交易试点权,实现“权责利”统一。

打通数据(协同):强制高耗能企业数据接入园区平台,并建立“数据信托”等机制,在保障安全前提下释放数据价值,升级平台AI调度能力。

4、人才破局:从“产教脱节”到“平台赋能”

构建“培养—引进—应用”的闭环,为园区提供智力支撑。

产教融合:推动高校设立“零碳能源工程”等交叉专业,并支持龙头企业共建“零碳技术产教融合基地”(如威海虚拟教研室模式),定向培养人才。

平台升级:推动能碳管理平台向“数字孪生+AI算法+碳资产运营”的智慧中枢升级,实现从“监测”到“智能决策”的跃迁。

国际引智:建立“候鸟专家”机制,柔性引进国际领军人才,并推动园区绿色证书与国际(如I-REC)互认,助力产品突破欧盟碳关税壁垒。

零碳园区建设正迎来三大趋势:跨区域协同深化(东数西算+风光氢储)、技术经济性拐点加速到来(预计2028年绿氢成本与灰氢持平)、以及中国标准走向全球(一带一路)。

零碳园区建设是一场深刻的系统性变革。破局的关键,在于必须从“政府主导”的政策盆景,转向“市场驱动”的商业风景,通过重构技术、资金、机制与人才体系,让零碳园区真正成为经济高质量发展与生态环境改善协同推进的强大引擎。

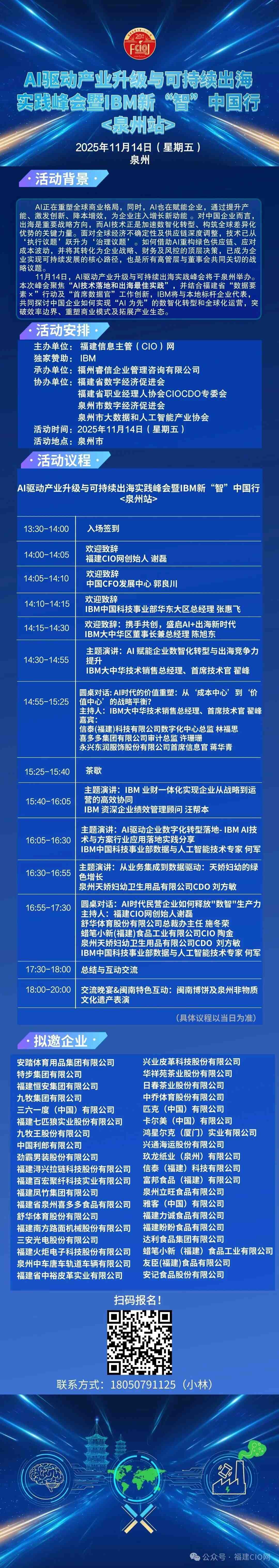

欢迎报名参加11.14 泉州 AI驱动产业升级与可持续出海实践峰会