电动汽车的发展,在全球范围内已经形成了一个明确的趋势。动力电池作为电动汽车的核心部件,是各种技术路线竞争的焦点。但是,有两个显而易见的问题依然存在:一是如何平衡电动汽车发展与先进燃油汽车的发展;二是如何选择最优的电池技术。要回答这两个问题,如果单纯的讨论成本和技术指标显然不够明智,其结果就像阅读文章时的断章取义。大力推广电动汽车和选择最佳电池技术路线,应当考虑全生命周期评估结果,并上升为国家法规政策的要求,引导企业和资本避免走进片面逐利的误区。

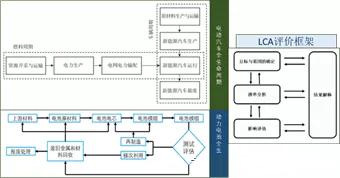

LCA是一种评价产品、工艺或活动整个生命周期阶段有关的环境负荷的过程。根据IS014040的定义:LCA是汇总和评估一个产品、过程(或服务)体系在其整个生命周期内的所有投入及产出对环境造成的直接和潜在影响的一种方法。电动汽车属于二次能源利用,所以计算其能耗和排放需从“车辆周期”和“燃料周期”来进行全生命周期考量。动力电池的全生命周期可以从循环经济的角度分成多个步骤,如下图:

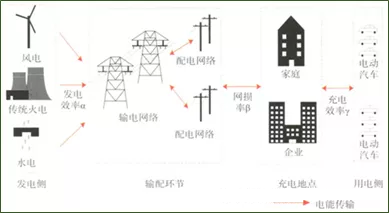

针对目前的电动车和燃油车车,仅从车辆使用阶段分析,电动车具有低能耗的优势。但从全生命周期来看,两类车辆在整车生产过程的“车辆链”和车辆使用过程的“用能链”,具体的能耗、排放仍需进一步对比分析。研究表明“车辆周期”的能耗与排放结果差别很小,因此对全生命周期研究结果影响较小。生命周期中电动车与燃油车在能耗和排放上的区别,主要来自“燃料周期”。近年来我国电力结构在不断改变,火力发电虽是主要发电方式,但呈现出比重逐年下降的趋势。在气体排放方面,虽然我国电力能源主要来自煤炭发电,发电过程中需要排放大量二氧化碳,但由于其使用过程没有任何排放,因此最终燃料链中电动车比汽油车的CO2排放量低8.0%。

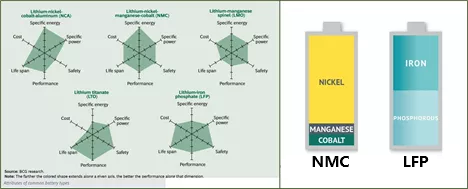

通过对互联网公开知识的梳理,我们可以看到锂离子电池(Lithium Ion Battery)在技术上最为成熟,已经广泛应用于电动汽车。从锂电池正极材料的角度来看,已经在市场上商业化的电动汽车用锂离子电池技术主要有5种:锂镍锰钴氧化物(Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide)、锂镍钴铝(Lithium Nickel Aluminum)、磷酸铁锂(LithiumIron Phosphate)、锂锰氧化物尖晶石(Lithium Manganese Oxide Spinal)、钛酸锂(Lithium Titanate)。还有一些技术如氧化钴锂(LithiumCobalt Oxide)、锂硫(Lithium Sulfur)、固态锂金属(Lithiummetal)商业可行性尚待验证。除了锂离子电池,目前还有正在研究的氢燃料电池、锌空气电池、铝空气电池、钠离子电池、钾离子电池和锂空气电池等。有关研究机构已经从成本、使用寿命、比能量、功率、性能对5种主流锂电池技术进行了比较。这种对比有一定的意义,但是也有很大的漏洞。比如把“成本”、“比能量”这样非常明确具体的指标,与“性能”这种综合性、概括性的指标放在同一个平面进行比较。更为严重的漏洞是,这种比较研究没有从全生命周期的角度看问题,无法基于不同国家、不同地区、不同应用场景,对不同的锂电池技术做出切合实际的比较,极易导致片面关注成本差异。

对于目前竞争最激烈的镍锰钴(NMC)技术和磷酸铁锂(LFP)技术,从全生命周期的角度对各自的优劣势和最佳应用场景进行探讨分析,最有现实意义。NMC在体积、能量密度方面相对于LFP具有30%以上的优势,而LFP在成本方面相对于NMC有30%左右的优势。这种对比,会让人们难以取舍,但是一旦从电动汽车和电池的全生命周期来考虑,选择就变得容易了:从电动汽车使用端来看,续航里程越长,碳足迹有可能越少,而且电力的生产与电动汽车的使用有空间差异,各个区域的气温差异也很大;从电动汽车报废和电池回收利用角度来看,NMC的回收率很高,技术成熟。从全生命周期的角度来看,NMC技术应当成为电动乘用车的主流电池技术,LFP更适合在分布式能源储能和公交车领域的应用。

中国是全球最具活力的电动汽车市场。法规政策在中国电动汽车行业和动力电池发展过程中法规了巨大的引领作用,包括环保法规、安全法规、化学品法规和职业健康法规,以及电动汽车补贴政策。从环保法规角度来看,生产者责任延伸制度推动电动汽车和动力电池的生态设计、流向追踪、强制回收和循环利用;此外《固体废物污染环境防治法》也强化了“无废城市”的建设,电动汽车动力电池回收是个法律强制要求的问题。从安全法规角度看,中国完善了电动汽车和动力电池的强制性国家安全标准。在化学品法规领域,随着电池中使用的多种化学物质如锂、钴、锰等都属于化学品法规的调控对象。在电池原材料的生产,以及电芯和电池包的生产过程中,都有劳动者防护的法规要求。新能源汽车“双积分”制度,是从环保的立场出发,推动汽车制造商和进口商为新能源汽车的推广做出实质性的贡献,要么自建新能源汽车产能,要么从其他市场主体采购新能源汽车积分,而且新能源汽车积分比例逐年增加,从2021年到2023年,每年的比例分别为14%,16%和18%。为了应对新冠肺炎带来的冲击,综合技术进步、规模效应等因素,将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。平缓补贴退坡力度和节奏,原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。