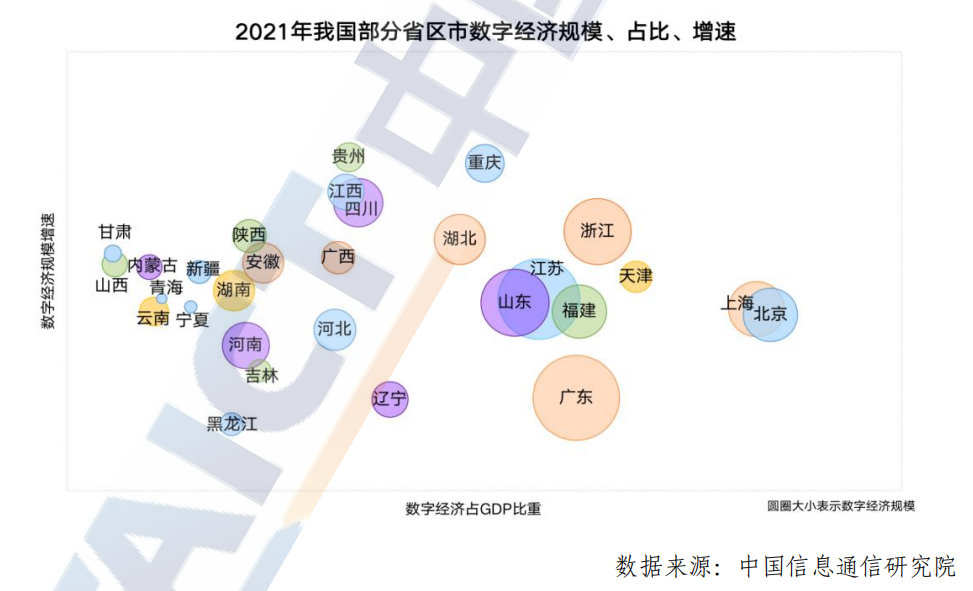

根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告(2022年)》,2021年,我国数字经济发展取得新突破,数字经济规模达到45.5万亿元,同比名义增长16.2%,高于同期GDP名义增速3.4个百分点,占GDP比重达到39.8%,数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。

2021 年有16个省市区数字经济规模突破1万亿元,较去年增加3个,包括广东、江苏、山东、浙江、上海、北京、福建、湖北、四川、河南、河北、湖南、安徽、重庆、江西、辽宁等。

当前,我国已形成了横向联动、纵向贯通的数字经济战略体系。党中央、国务院对发展数字经济形成系统部署,数字经济顶层战略规划体系渐趋完备,行业与地方形成落实相关战略部署的系统合力,我国数字经济发展已具备较强的政策制度优势。

31省市数字经济“十四五”规划路线图

北京市

《北京市数字经济全产业链开放发展行动方案》提出,着力推动北京数字经济全产业链开放发展,充分释放数据要素价值,激发数字经济活力,构建数据驱动未来产业发展的数字经济新体系,打造数字经济发展的“北京标杆”。

《行动方案》以“数据驱动、开放创新、应用牵引、安全发展”为原则,研提6个方面、22条改革措施,努力打造数据驱动的数字经济全产业链发展高地。

一是加速数据要素化进程。推进数据采集处理标准化,组建数字经济标准委员会,实施数据分类分级管理,开展数据资产登记和评估试点,建设数据资产登记中心,探索将数据资产纳入资产管理体系。

二是推动要素市场化改革突破。积极推动增值电信业务对外开放,持续加大数据开放共享力度,促进数据交易繁荣健康发展,逐步健全数据资产评估、登记结算、交易撮合、争议仲裁等市场运营体系,完善数据跨境流动服务。

三是打造数字技术新优势。集中突破高端芯片、人工智能、关键软件、区块链等领域关键核心技术,超前布局6G、未来网络、类脑智能、量子计算等未来科技前沿领域;吸引国内外开源项目与机构在京落地,形成以公共平台、底层技术、龙头企业等为核心的多样化数字技术创新生态。

四是赋能重点产业创新发展。加快科技研发和知识生产产业发展,推动工业互联网和区块链融合发展,探索出台工业软件、基础软件首版次应用奖励、保险补贴等措施;加快推动智能网联、数字医疗、数字金融、智慧城市等产业发展。

五是加强数字经济治理。完善数字经济安全体系,建立安全评估机制,提升关键信息基础设施安全防护能力,推动隐私计算技术产业化,探索在京建设国际开源社区;完善企业合规体系建设,引导平台经济健康发展,探索沙盒监管机制,推动互联网3.0示范区建设。

六是增强数字经济发展支撑。鼓励符合条件的市场主体参与数字基础设施的投资、建设和运营,积极申报国家新型互联网交换中心试点;优化数字经济营商环境,支持设立数字经济创投和产业发展基金;加大数字化人才培养,引进数字经济领军人才;落实数据知识产权保护工程,树立数字经济全产业链包容审慎监管和容错理念。

天津市

《天津市加快数字化发展三年行动方案(2021—2023年)》提出,建成“津产发”数字经济综合应用平台,健全以制造业、商贸业、现代服务业转型升级为重点的数字经济“1+3”政策体系,到2023年数字经济增加值占地区生产总值(GDP)比重不低于55%。

建成“津产发”数字经济综合应用平台,健全以制造业、商贸业、现代服务业转型升级为重点的数字经济“1+3”政策体系,到2023年数字经济增加值占地区生产总值(GDP)比重不低于55%。

重点领域智能制造水平显著提升,实施“芯火”工程,落地实施中芯国际先进制程芯片、飞腾芯片研发总部、环欧半导体智能化切片等重大项目,到2023年电子信息产业规模达到2400亿元。

加快数字金街建设,推动商场、超市等实体零售企业数字化升级,打造智能售卖、智慧菜市场等新型数字商业应用场景,用数字经济赋能消费。积极争取数字人民币试点,推动数字人民币应用场景建设。

到2023年,建成10个市级生产性服务业数字化集聚区、10个市级生活性服务业数字化集聚区、20个市级标志性特色数字化园区和一批专业化数字主题楼宇,引育10家左右数字服务业创新型头部企业和领军企业、50家左右高成长性数字服务业企业。

上海市

《上海市数字经济发展“十四五”规划》指出,到2025年底,上海数字经济发展水平稳居全国前列,增加值力争达到3万亿元,占全市生产总值比重大于60%,产业集聚度和显示度明显提高,高潜力数字新兴企业加快成长,高水平数字消费能级不断跃升,若干高价值数字产业新赛道布局基本形成,国际数字之都形成基本框架体系。

其中,数字经济核心竞争力不断提升。数字经济核心产业增加值占全市生产总值比重达到15%左右,规模以上制造业企业数字化转型比例达到80%左右,数字经济新动能和经济贡献度跃上新台阶。

布局四大领域新赛道。

1.拓展数字新产业(6个子赛道)

数字健康:重点聚焦人工智能制药、精准治疗、智慧康养等领域。

智能制造:推广柔性化制造,布局自主无人制造,打造智慧供应链。

低碳能源:探索“能源云”新模式,发展“虚拟电厂”新业态,推动建设绿色数据中心。

数字零售:鼓励内容电商、拼团电商、体验电商等多样化社交电商平台发展。

数字金融:有序开展数字人民币试点,发展可信交易和数字凭证。

智能城市:发展数字孪生城市新业态,打造城市管理智能体,发展数字化社区服务新业态。

2.培育数据要素(5个子赛道)

数据产品与服务:培育数据处理与服务产业;完善数据流通交易服务体系,健全数据要素产业生态。

数字内容:加快打造积极向上的数字IP升天;支持基于新交互体验的UGC(用户创造内容)等新模式。

数字贸易:大力发展云服务、数字服务、跨境电子商务等数字贸易;推动建设临港数字贸易枢纽港示范区;探索数字贸易领域相关制度创新。

数字设计:着力发展工业设计、服务设计;实现数字设计驱动产业创新;打造全球数字设计城市典范。

数字安全:深化多方安全计算、联邦计算等技术研发应用;引导密码算法、专用芯片等关键产品突破。

3.提升数字新基建(5个子赛道)

软件与算法:鼓励“使用者即开发者”模式,加快基础软件国产化,推动工业软件人工智能化。

云原生与智能计算:大力发展云原生产业;加快发展以算法为核心、算力为基础、数据为驱动的智能计算产业,推动云服务迭代升级。

新一代网络:超前布局Web3.0等新一代网路形态,强化6G等前瞻研发和部署;打造空天一体的卫星互联网,探索天地一体化商业运营新模式。

区块链:推动“区块链+”技术研发和应用落地,构建具有较强创新能力和自主可控的区块链发展生态。

元宇宙:加快研究部署未来虚拟世界与现实社会相交互的平台,发展扩展现实、智能人机交互、虚拟数字人等新型人机交互技术,加快虚拟现实生态布局。

4.打造智能新终端(6个子赛道)

智能网联汽车:推动激光雷达、毫米波雷达、车载芯片、车载操作系统、V2X(车用无线通信技术)设备等取得突破;培育一批智能网联整车生产及电子核心零部件龙头企业。

智能穿戴产品:加快发展以下主流产品:智能手表、智能手环、智能头盔等;支持发展以下新型产品:工业仿真终端、智能配饰、智能眼镜等。

智能服务机器人:重点发展手术机器人、陪伴机器人、智能护理机器人等,提升服务机器人高端产品供给。

智能商业终端:加快发展以下商业智能终端设备:自助点餐、自助交易、自助宾馆入住等;鼓励以下终端发展:智能售货机、智能饮料机、智能回收站等。

智能家居设备:发展智能化、绿色化新型智能加剧终端,推动数字技术与

智能医疗设备:大力开发中高端智能体外诊断设备;发展基于大数据的新型成像技术及辅助诊断算法技术的医学影像设备;推动康复护理终端创新。

壮大数字新企业。

加快培育标杆性领军企业和高成长型企业:培育一批具有核心数据技术产品与专业化服务能力的“数商”龙头企业;加大力度认定一批数字经济民营企业为民营企业总部。鼓励外资企业在沪设立数字经济功能型总部、研发中心和开放式创新平台。支持相关国有资本组建专门运营数据产业的实体企业。

完善大中小企业融通发展格局:探索建设产业大数据新型基础设施,建立面向企业的数据双向开放赋能平台;培育中小企业和社会开发者开放协作的数字产业创新生态。

建设数字新载体。

以一批围绕中环的特色产业园区为依托,争取拓展百万平米产业空间新载体,打造具有国际竞争力的万亿级数字经济服务业创新带。

打造万亿级数字终端产品和器件、材料制造基地,加快形成具有国际影响力的数字经济制造业集群。

以全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点工程和长三角数字干线建设为依托,培育发展智能计算、未来网络、虚拟现实、数字能源等产业,推动区域数字一体化发展。

建设10大支撑工程。

新型网络基础设施能级提升工程;新一代智能算力建设与资源调度工程;工业软件自主创新与应用生态培育工程;区块链技术应用与产业发展工程;数据要素市场体系建设工程;数字医疗新方向布局工程;智能制造模式创新示范应用工程;低碳能源可持续发展示范工程;数字城市空间底座建设工程;智能出行设施提升改造工程。

重庆市

《重庆市数字经济“十四五”发展规划(2021—2025年)》提出,到2022年,集聚“100+500+5000”数字经济领域市场主体,打造千亿级数字经济核心产业集群,创建十个国家级数字经济应用示范高地,高水平建成国家数字经济创新发展试验区。到2025年,大数据智能化走在全国前列,全市数字经济总量超过1万亿元,建成国内领先、具有全球影响力的数字经济创新发展高地,数字经济成为支撑我市“智造重镇”“智慧名城”建设的主力军。

《规划》围绕六方面部署了重点工作任务,统筹推进“十四五”时期全市数字经济发展。

一是夯实新基建,筑牢数字经济发展基础条件。升级完善信息基础设施,深化人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术和传统基础设施的融合应用,加快部署创新基础设施,着力打造全国领先的新型基础设施标杆城市,筑牢我市数字经济创新发展基础条件。

二是激活新要素,充分发挥海量数据价值。构建完善全市公共数据资源共享交换体系,持续增强数据要素的集聚和利用效率,以数据采集、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等业务为重点,加速推进数据要素价值化进程。

三是培育新动能,加速释放高质量发展活力。抢抓建设国家数字经济创新发展试验区、国家新一代人工智能创新发展试验区的有利契机,发挥创新驱动作用,做强数字产品制造业,做优新兴数字产业、加快推动制造业、农业、服务业数字化转型,推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展,以新动能加速释放高质量发展活力。

四是加强新治理,提升政府和社会数字化水平。充分运用5G、大数据、人工智能、物联网等数字技术推进社会治理和政府管理模式创新,打造面向未来的数字社会、数字政府,使城乡公共服务更加便捷、政府管理更加科学,让老百姓享有更多智能红利。

五是强化新支撑,增强数字经济内生发展动力。加大政策协同和支持力度,加大数字关键核心技术创新、做好数字经济人才“引育服”,强化财政金融对数字经济创新发展的支撑力度,努力在数字经济领域形成一批标志性科研成果,集聚一批高层次人才,全面增强我市数字经济内生发展动力。

六是融入新格局,扩大数字经济开放合作能级。充分发挥重庆区位优势、生态优势、产业优势和体制优势,深度参与数字经济国际合作,积极推动成渝地区双城经济圈建设,统筹推进“一区两群”协调发展,促进生产要素合理流动和高效集聚,建强产业链、稳定供应链、提升价值链,打造联结国内国际双循环的战略性枢纽。

河北省

《河北省数字经济发展规划(2020-2025年)》提出,到2025年,全省数字技术融合创新及信息产业支撑能力显著增强,电子信息产业主营业务收入突破5000亿;产业数字化进入全面扩张期,两化融合指数达到94,全员劳动生产率达到11万元/人年以上,共享经济、平台经济等新模式、新业态蓬勃发展,具有较强创新力、竞争力的龙头企业大量涌现。基本建成全国的数字产业化发展新兴区、制造业数字化转型示范区、服务业融合发展先行区。雄安新区成为我国信息智能产业创新中心和数字经济创新发展引领区。

规划提出实施7项主要任务,着力构建从多元归集、整合共享、开放流通到社会应用的产业链条。

构建现代化的数据资源体系。建设新型、融合、集约、绿色的数字应用设施,提升数据资源汇聚、采集和分析能力,加快公共数据资源有序开放,推动大数据创新应用,培育数字要素市场。

建设数字经济发展的创新体系。提升产业创新能力,推进一流学科建设,汇聚人才要素资源,实施重大科技专项。

加快制造业数字化转型。实施智能化改造,推进网络化协同制造,发展服务型制造,建设工业互联网平台。

加快服务业数字化发展。推进生产性服务业数字化发展,大力发展数字金融,推进生活性服务业智能化发展,加快发展电子商务,大力发展数字文化创意服务。

推动农业数字化转型。构建农业农村信息服务系统,推广农业物联网应用,大力发展农村电商,丰富信息惠农服务。

加快发展新一代信息技术产业。大力发展通信设备制造业,培育壮大半导体器件产业,做大做强新型显示产业,加快发展软件和信息技术服务业,发展汽车电子及产品,培育发展人工智能及智能装备产业,布局区块链,发展网络安全产业。

培育新业态新模式。推广新零售,发展数字贸易,培育共享经济,发展平台经济,培育通证经济。

山西省

《山西省加快推进数字经济发展的实施意见》提出,到2025年,全省数字经济迈入快速扩展期。先进泛在的数字基础设施基本建成,数字经济与社会各行业领域深度融合,培育2—3个具有国际影响力、若干具备国内牵引性、一批区域竞争力强的数字经济领域企业,打造一批产业集聚度高、规模效益显著的数字产业基地。与数字经济相适应的政策法规和制度体系建立完善,多元协同共治体系基本形成,全民数字素养明显提升,数字经济规模达到8000亿元。

《实施意见》围绕“网、智、数、器、芯”五大领域统筹布局全省数字经济发展体系。

“网”:提升网络设施能力。夯实基础网络服务能力、加快建设新型基础设施、推进工业互联网建设、支持建设试验基础设施、完善数字经济安全体系建设。

“智”:推进经济社会智能化转型。推动工业云服务平台建设、打造“两化”融合升级版、全面推动智能制造、打造新型智慧城市、推行智慧政务、发展数字商务、建设数字乡村、建立智能化市场监管体系。

“数”:培育壮大新兴数字产业。推进数据资源集聚开放、加快发展大数据、产业、大力发展网络安全产业、培育发展人工智能产业。

“器”:提升电子信息产品制造能力。支持通用计算设备产业一体化发展、推动传感器和智能硬件产业规模化发展、推进光电信息产业集聚发展。

“芯”:支持半导体高端核心产业快速发展。打造全国领先的半导体产业集群、推动培育新型显示产业链。

辽宁省

《数字辽宁发展规划(2.0版)》提出,到2025年,要实现数字辽宁整体发展水平实现跨越式提升;全省数字经济核心产业增加值占GDP比重超过全国平均水平,数字经济增加值年均增速10%左右;到2035年,要高水平建成网络强省,跻身创新型省份前列,高质量建成数字辽宁、智造强省。

《规划》明确,要围绕数字化发展重点领域、关键环节,着力提升核心技术研发能力,全力攻坚大数据、人工智能、区块链、数据安全等前沿技术以及数字化转型技术,构建高能级的创新平台,营造创新创业生态,建设数字科技创新高地。要实现这一目标,在加强数字科技创新供给上,重点突破核心关键技术和提升协同创新能力;在布局数字科技创新载体上,重点部署重大科技基础设施,布局产业创新平台,提升创新策源能力;在促进数字科技创新成果转化上,要加强产业和社会场景应用,强化成果转化支撑。

《规划》提出,要通过大力发展软件产业、人工智能产业,做强集成电路产业链和做大新兴数字产业,全面提升数字产业的发展能级;以数字化重塑制造新优势、以数字化赋能农业现代化、以数字化推动服务业提质升级和积极推广新业态,深化数字技术与传统产业全方位融合、全链条改造,加快建设现代产业体系;立足全省产业基础和“一圈一带两区”空间布局,建设特色化数字经济产业园、数字经济小镇、数字经济小微园区,推动产业集聚发展。

吉林省

《“数字吉林”建设规划》提出,到2025年,“数字吉林”体系基本形成,大数据、云计算、人工智能、“互联网+”成为创新驱动发展的重要支撑,以新技术、新产业、新业态、新模式为核心的新动能显著增强,经济社会运行数字化、网络化、智能化不断提升,数字红利充分释放,数字经济推动高质量发展的作用充分体现。

《规划》坚持以数字政府为先导,以数字经济为主攻方向,以新型智慧城市为依托,以数字基础设施为保障,促进互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,形成经济社会转型发展的新产业、新动能、新模式,打造数字经济新增长极,走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的老工业基地全面振兴全方位振兴发展新路。

黑龙江省

《黑龙江省“十四五”数字经济发展规划》提出,到2025年,数字经济发展取得多点突破,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,数字经济实现跨越式发展,成为东北地区数字经济发展新龙头。

《规划》明确了八方面重点任务:

一是厚植科技优势,打造数字经济发展新引擎。突出科技创新核心引擎作用,加快科技创新平台建设,推动数字关键核心技术创新,促进科技成果转化,为数字产业创新、产业数字化转型提供强劲支撑。

二是构筑四梁八柱,培育壮大龙江数字产品制造业。立足东北区域引领、向北开放合作,坚持无中生有、有中生优,构建10大具有核心竞争力的数字产品制造产业链,建设数字产品北上制造基地,打造多向对外的数字产品出口加工基地。构建多层次企业梯队,到2025年,引培国内一流企业50家以上,培育“瞪羚”企业20家,“独角兽”企业5家。

三是注重特色发展,做强做优软件和信息技术服务业。充分发挥应用场景优势和数字技术研发基础,发展面向“老字号”“原字号”“新字号”的软件和信息技术服务,大力培育壮大“专精特新”的软件和信息服务企业。

四是深化数字赋能,推动优势产业提质增效。坚持以创新促发展、以应用带产业、以市场换技术,推动数字技术与实体经济深度融合,以数字化全面赋能产业蝶变,以厚积薄发之势构建形成龙江特色数字经济产业发展体系。

五是强化数字引领,拓展跨越发展新路径。聚焦以数字化引领和驱动平台化、品牌化、绿色化发展,培育数字化新业态新模式。加快发展平台经济、共享经济,加快擦亮龙江数字经济大品牌,赋能龙江绿色发展,构筑特色数字经济发展新路径。

六是推进信息惠民,构筑数字生活新图景。以数字便民利民惠民为导向,加快公共服务和社会服务数字化升级,统筹推进新型智慧城市和数字乡村建设,优化高质量数字产品和服务供给,建设智慧社会新场景、新模式,促进数字化公共服务不断创新,构筑全民畅享的数字生活。

七是培优发展环境,营造数字经济协同开放新生态。深入实施数字化改革,全面释放数据要素价值。不断完善数字经济治理,持续优化数字营商环境,全面激发市场主体活力与创造力,培育健康可持续的良性发展生态,全面构建高效协同、开放合作的数字经济发展新格局。

八是筑牢发展底座,强化数字基础设施支撑。加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施,推进区块链公共基础设施建设布局,夯实网络安全基础,打通经济社会发展的信息“大动脉”,为全省数字经济发展“强筋健骨”。

江苏省

《江苏省“十四五”数字经济发展规划》提出,到2025年,数字经济强省建设取得显著成效,数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重超过10%,数字经济成为江苏高质量发展的重要支撑。

数字技术创新支撑有力。在人工智能、区块链、高性能计算等领域突破一批关键技术,在高端通用芯片、高端软件、网络安全等领域自主研发一批核心产品。到2025年,建成一批国家级、省级数字科技创新载体。

数字产业能级显著提升。数字产业规模稳步增长,物联网等产业集群达到世界先进水平,大数据、人工智能、区块链等产业规模跃上新台阶。到2025年,全省规模以上电子信息制造业业务收入超过4万亿元,软件和信息服务业规模力争达到1.6万亿元。

产业数字化转型深入推进。“江苏制造”进一步向“江苏智造”转变,打造一批国家和省级重点双跨工业互联网平台,服务业数字化、智能化蓬勃发展,农业生产经营数字化取得明显成效。到2025年,新建省级智能制造示范工厂50个,新建省级数字农业基地100个,全省网络零售额年均增长率超过12%。

数字化治理现代高效。与数字经济发展相适应、包容审慎的监管体系基本形成,“不见面审批”进一步升级,新型智慧城市和乡村数字化建设走在全国前列。到2025年,应办事项推办率达到80%,一网通办率达到90%。

数据要素市场化步伐加快。公共数据资源汇聚、管理、流通、开放的体系基本形成,开展一批有影响力的数据开发利用试点,数据要素市场化建设成效体现。到2025年,公共数据开放率、公共数据使用率分别达到100%、60%,DCMM贯标企业数达到200家,建设2-3家数据资源流通交易机构。

数字基础设施更加坚实。通信网络基础设施全国领先,双千兆宽带网络接入能力大幅提升,布局合理、云边协同、算网融合、绿色节能的算力基础设施基本形成。到2025年,5G基站数达到25.5万座,大数据中心标准机架数达到70万个。

浙江省

《浙江省数字经济发展“十四五”规划》提出,到2025年,数字经济发展水平稳居全国前列、达到世界先进水平,数字经济增加值占GDP比重达60%左右,高水平建设国家数字经济创新发展试验区,加快建成“三区三中心”,成为展示“重要窗口”的重大标志性成果。

到2035年,全面进入繁荣成熟的数字经济时代,综合发展水平稳居世界前列。数字产业竞争力全球领先,数字赋能产业发展全面变革,数据要素价值充分释放,全面形成以数字经济为核心的现代化经济体系,高水平建成网络强省和数字浙江,成为全球数字技术创新、产业创新、制度创新、理念创新重要策源地,为基本实现共同富裕和高水平现代化提供强大支撑。

一、建成全国数字产业化发展引领区。数字经济核心产业增加值占GDP比重达15%,形成数字安防、集成电路、高端软件等具有全球竞争力的标志性产业链和数字产业集群。

二、建成全国产业数字化转型示范区。建成多元数据融合应用的“产业大脑”,实现百亿元以上产业集群“产业大脑”应用和工业互联网平台全覆盖,产业数字化水平领跑全国。

三、建成全国数字经济体制机制创新先导区。多元协同、高效善治的数字化治理体系初步形成,公共数据开放、政企数据融合共享、数据资源创新应用水平全国领先,构建高效协同的数字经济系统,形成一批数字化改革创新成果。

四、建成具有全球影响力的数字科技创新中心。聚焦“互联网+”科创高地建设,形成较为完备的数字科技创新体系,人工智能、未来网络、智能感知等领域自主创新取得重大突破,数字经济领域有效发明专利达到8万件。

五、建成具有全球影响力的新兴金融中心。打造以杭州国际金融科技中心为龙头的数智金融先行省、以钱塘江金融港湾为核心的国内一流的财富管理高地、以区域金融改革创新为基础的四大金融发展特色带。

六、建成全球数字贸易中心。推进传统贸易数字化和数字经济国际化,加快在线交易、数字支付和智慧供应链等平台集聚,推动贸易规则、标准、纠纷调处等制度创新,优化数字贸易生态,数字贸易进出口总额达到1万亿元。