中信联两化融合管理体系评定委员会秘书长 郑永亮

编者荐语:

本文以贯标为牵引,重点分析了如何加速企业的数字化转型。一是企业数字化转型切忌“穿新鞋、走老路”。二是概述两化融合管理体系升级贯标为什么可以加速企业的数字化转型。

福建CIO网:点亮智库&中信联3月29日在苏州举办数字化转型高峰论坛暨两化融合管理体系升级版贯标工作推进会。邀请中信联两化融合管理体系评定委员会秘书长郑永亮分享“以贯标为牵引,加速企业数字化转型”,以下根据直播内容记录、编辑。

图1:目录

郑永亮:尊敬的各位领导,各位专家,大家下午好。非常高兴能有这个机会跟大家做汇报,我汇报的题目是“以贯标为牵引,加速企业的数字化转型”。我汇报的内容主要包括两部分,一个是企业数字化转型切忌“穿新鞋、走老路”。第二个部分是简单的报告一下两化融合管理体系升级贯标为什么可以加速企业的数字化转型。

图2:生产要素和生产力视角

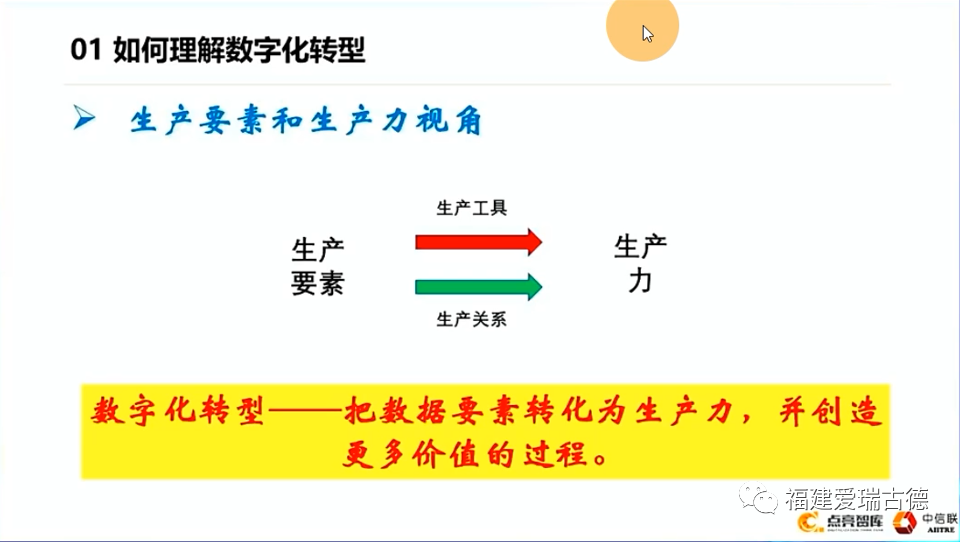

首先我们要理解企业数字化转型。因为这个概念在国内也炒的比较多了,我也很难给它下一个定义。我只能说需要我们从不同的侧面去理解。首先我们从生产要素和生产力这个视角去理解。从这个角度来说,中央提出“数据是新型生产要素”,我认为是非常的精辟和科学的。为什么这么说呢?首先作为生产要素,我们最终需要把它形成生产力才能创造价值。那如何开发生产要素形成生产力呢?我们往往会想到生产工具,那是不是有了生产工具我们就一定能形成生产力呢?说到这,我们都知道第一、二、三次工业革命,第一次工业革命典型的产物是珍妮纺纱机、蒸汽机。第二次工业革命最典型的是内燃机和电。第三次工业革命是以计算机为主的信息技术。

我们大家都知道慈禧太后也坐过汽车,大家可能有看过这个报道。故宫里头也拉过电线,也装过电灯,说明什么呢?说明在清末,内燃机和电这些技术已经传到了中国。但是为什么那个时候在中国没有像国外一样,像西方一样带来第二次工业革命的浪潮呢?93年的诺贝尔经济学奖的得主,美国的诺斯教授的研究成果很好的解释了这个问题。他的研究成果说制度的创新,包括一些机制的保障是催生社会进步的一个根本的原因。在这个基础上才会有一些技术的发明、创新不断的迭代,那这个是什么呢?就是生产关系,所以说数字化转型是什么呢?是把生产要素转化为生产力,创造价值。我们现在碰到的是什么呢?数据都在上面,我们系统也都上了,IT这个数据都在哪儿呢?都在系统里头沉淀,我们工具有了,可为什么没有形成价值呢?因为缺少生产关系的一个调整。这也是为什么国内改革开放之后,中国的经济快速发展。因为当时进行制度创新,还有一个包产到户,也就是确权。所以说现在大数据局为什么会成为一个局?因为任何一个生产要素,不管是土地,还是技术,还是劳动力,我们都应当有相应的部门。大数据也是一样,它首先是大数据,也有一个确权的问题,只有确权了以后才有可能激发大家的积极性。这是从生产要素和生产力的视角。

图3:分层的视角

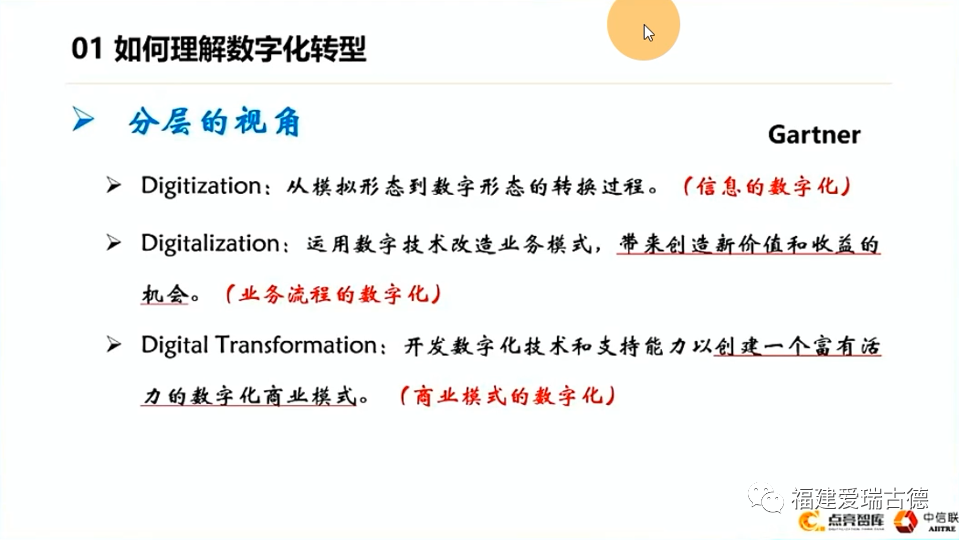

我们从另一个视角——分层的这个视角来说,是引用了“从模拟形态到数字形态的转换过程”。从胶片摄影到数码摄影,从账本记账到会计电算化,这是信息的一个数字化。第二个层次是业务流程的数字化,业务流程的数字化是什么呢?是把我们线下的一些业务模式、业务流程变到线上。20年前,如果大家在企业可能有直观的一些感受,就是从接订单了以后,首先要做的是什么呢?要登记一个台账。所有的企业都有台账,有划分为销售台账、采购台账,当然仓库更需要有仓库和财务。第一个是登记台账,第二个是要开单,要把销售订单要开到生产、采购,要开到仓库,开到各个部门。那我们现在不用做这个事情了,现在是通过ERP来实现。实现了只要有一个销售订单,我们就会系统录入。一敲回车,它会并发推送到不同节点的业务部门。那改变了什么呢?原来在线下需要一个个部门去通知,现在可以并行。效率提升了。就像我们OA审批一样。但这个是典型的业务数字化,只是把我们原来线下的流程变到了线上,原来的表单和记录线下的纸质的变到电子版了,所以我为什么把后头半句话画了一条横线。这还远远不是我们说的真正意义上的业务流程的数字化,而是在这个基础上要带来创造新价值的机会,也就是这些数据(新型生产要素)要开发利用起来。第三个就是商业模式创新。这个很容易理解,从电商的产生,再到京东和天猫两大巨头电商平台出现,而后拼多多又异军突起,都是一种新的商业模式的产生,这也是一种数字化转型的形式。

图4:投入与投资的视角

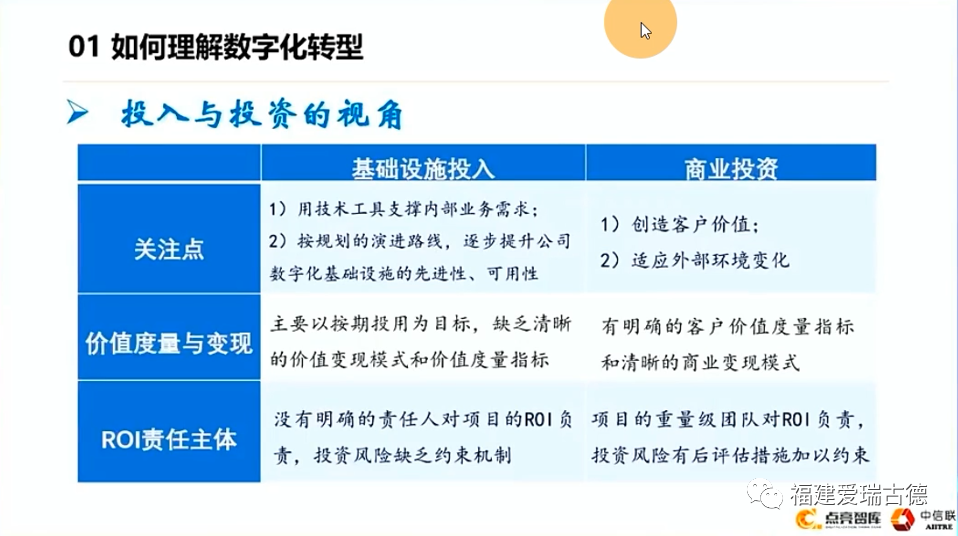

另外从我们到底是投资还是基建的这个角度去分析一下,现在做的一些事和希望做的数字转型之间的区别。首先基建是做什么呢?用技术工具支撑内部业务需求,按规划引进路线,逐渐提升公司的数字基础设施的先进性、可用性,这是我们目前IT可能包括技改部门经常在做的一个事,这个类似高铁,现在中国的高铁是世界第一通车里程。但是大家知道铁总(中国国家铁路集团有限公司)是年年亏损,所有这些高铁线路里能盈利的只是少数几条。同时铁总可能背了几万亿的债,但是从国家的层面来说,这个叫什么呢?下一盘大棋!基建虽然是投下去了,但是我们拉动了整体的经济GDP的增长,带动了地方经济的发展,带动了地方的土地增值,实现了其他方面的一些产出。从国家整体来说,这个策略是非常英明的。从企业来讲,你投下去的系统设备如果不在这产生价值,你只能从其他地方产生,如果说我们商业投资的逻辑是什么?我投了钱就要见效果,需要给客户创造价值,然后再适应外部环境的变化,这是两种思维模式。

图5:项目投用对应的节点不同

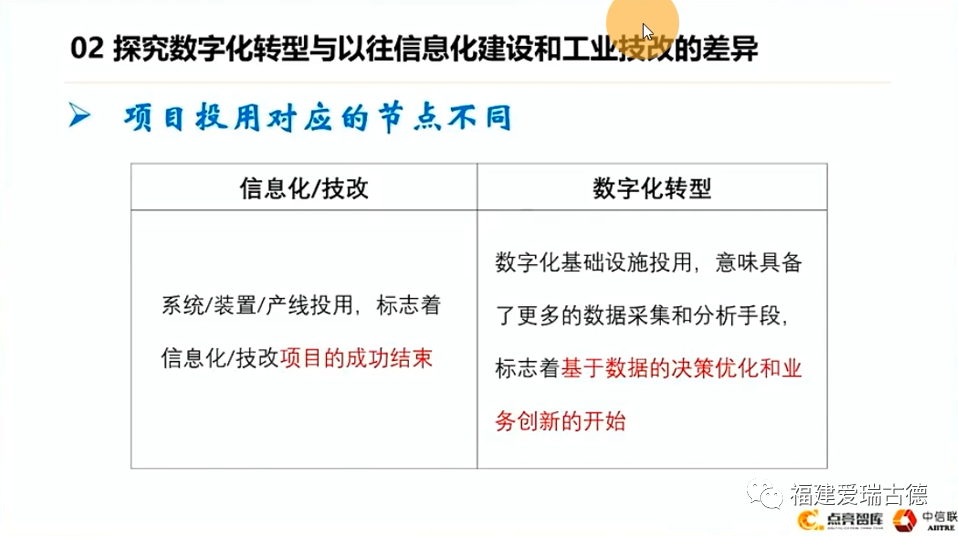

再一个,从这个价值度量和变现的角度来说,基础设施我们考虑更多的是按期投用这个项目,时间节点、里程碑需要什么。在时间节点交付什么东西。至于交付了以后怎么变现,怎么创造价值,可能不是这个部门考虑的。但是对于商业投资来讲,从一开始就需要有很明确的一个商业模式,要想清楚如何去变现,以及有什么样的价值。客户价值的度量指标从一开始的商业设计就应开始。这也是互联网思维,会考虑投资回报率。在原来基础设施的时候,很多东西投了就投了,最后没有价值产生的,反正我们内部解决了。至于谁来负责,我们没有一个明确的,谁能对投资回报率负责。同时对于这种风险的约束也缺乏一个明显的机制。作为商业投资,类似产品经济,一个人或者一个团队,他要负责整个产品从策划到上市到退市全过程的看护。这个主体是对整个商业投资负责的一个主体。我们说的另外一个角度,我们说的信息化也好,技改也好,跟我们说的数字化转型还有什么区别呢?第一个,对于项目投用、设备上线意味着什么?在原来意味着这个项目成功结束,可以开庆功宴了。但是对于数字化转型意味着刚具备了采集数据的手段,刚把这些数据采集出来。放在系统里,还没有开始加工利用,所以这只是数字转型的开始。

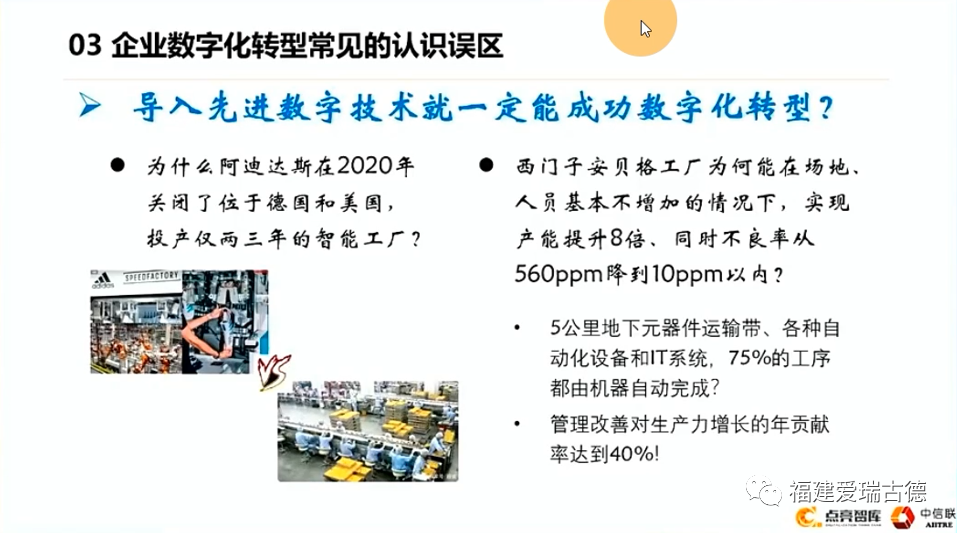

图6:导入先进数字技术就一定能成功数字化转型?

但数字转型是不是已经导入先进的数字技术,就一定是成功的数字转型?首先,我们看到一个例子,阿迪达斯在2000年疫情的时候关闭了美国和德国仅投产两三年的这个快速工厂。快速工厂实际上就是我们说的质量工厂。那关闭工厂什么概念呢?大家都在企业里头,在座的各位企业家都清楚,设备一旦安装调试完了,你上线使用了哪怕一天、一个礼拜、一个月,然后你再想卖,那就是二手的。因为什么呢?你上线了以后再去停产,这个投入基本上就没有什么残值了,但他为什么还要关掉它。因为他如果不关他赔的钱更多,所以老外做生意不光是看经营规模和收益,而是看回款,看利润率,划不来的就要关掉。

另外是西门子安贝格工厂,在工业4.0时代,标杆工厂宣传非常多。这个宣传的是人员、场地不增加情况下实现产能提升8倍,不良率从560ppm降到了10ppm。我们在国内宣传更多的是什么呢?宣传的是5km的地下元器件输送线,各种自动化设备、IT系统,75%的工序由机器来完成的。但是实际上咱们现在去百度搜索,能搜到当时的一篇报道,但是转载的很少,说的是什么呢?采访了这个安贝格的这个管理人员。在采访的前一年,他们内部的管理改善,他们自己总结的对于生产力的增长年贡献率达到40%。什么意思呢?是你把安贝格的所有的设备产线、地下输送线、ID系统,所有的都复刻一遍,在中国建个厂,你跟他生产同样产品是同台竞争,你的竞争力还差40%。当然这个基数再说,就是还差这么多,你不可能跟他同台竞争。

图7:只有商业模式创新才是数字化转型吗?

但是不是只有商业模式创新才是数字化转型?我个人觉得这个观点不全对,大家可以参考。只要是借助数字化工具手段,持续提升企业的价值效益,实现商业上的这种成功。哪怕只是把ERP的价值挖掘出来也是一种成功的数字化转型。为什么呢?因为ERP和MES等都是一种管理思想,绝对不是一种单纯的IT工具。标杆企业比如说华为,我记得前年在这个会场上,华为的领导分享他们经验,他们基于库存周转率提升,一年增加10亿美元,当然实际上不止这一个指标。做集成供应链的时候是一系列指标,所有指标体系里绝大多数指标是来源于当时使用的ERP系统,还有一些其他的系统。同样我们在企业里头的ERP系统数据有多少用起来了?我们现在公司主要用于信息的传递,还有一个台账,服务于我们的成本会计、管理会计。但现在还有多少企业用了ERP,用了很多年自己的成本还核算不清楚,你能核算到什么级别?能核算到哪个事业部?还是能核算到哪个产线、哪个车间,你核算到什么颗粒度,你的管理精细化就到什么颗粒度。那我们是不是在整合供应链。因为ERP和MES最大的区别就是ERP延伸出了企业,跨出企业上下游的一个整合。我们不管内部的成本会计也好,管理会计也好,还是说商业整合,企业的ERP发挥了多大的价值?为公司库存周转率、成本降低带来了多少贡献?咱们在座的企业家可以去评估一下。

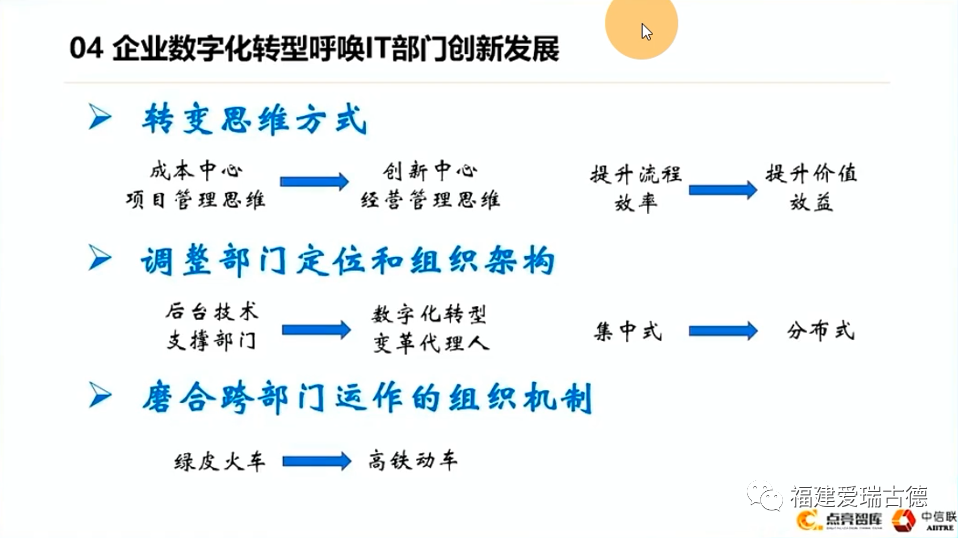

图8:企业数字化转型呼唤IT部门创新发展

所以说,转型需要转变什么呢?转变思维方式,对于IT部门也好,还是公司领导也好,要从传统的成本中心的项目管理思维变成创新中心的经营思维。从提升流程效率到提升企业的价值效益,另外要调整部门的定位和组织架构。一个部门从后台的技术支撑部门要变成什么呢?变成数字转型变革的代理人。组织上也可以从集中式变成分布式。现在已经很多企业在这样做了,不管叫IT专员也好,或者叫什么,在各个业务部门有相应的岗位,至于这个岗位是由业务部门管还是由IT部门管,都有。但是深入到一线,关键的是磨合跨部门的运作的组织机制。

从传统的绿皮火车到高铁动车是什么概念?只有车头在前头拉,一个车头也好,两个车头也好,但撑死也只能够拉动11节动车。前一阵儿我在一个交流活动。跟现在很多CIO在聊一个话题,我说为什么咱们在座的很多CIO开头都是总监,相当于部门负责人,但是华为的CIO陶景文是公司的董事。为什么呢?因为我们虽然在直线职能制的条框里,只管我的技术实现,只管需求开发,只是在华为叫什么呢?流程IT质量部,贯穿公司全程的,是不是说这个要落实创新思维,落实这个变革的代理人?要落实这种跨部门组织运作的一个机制。

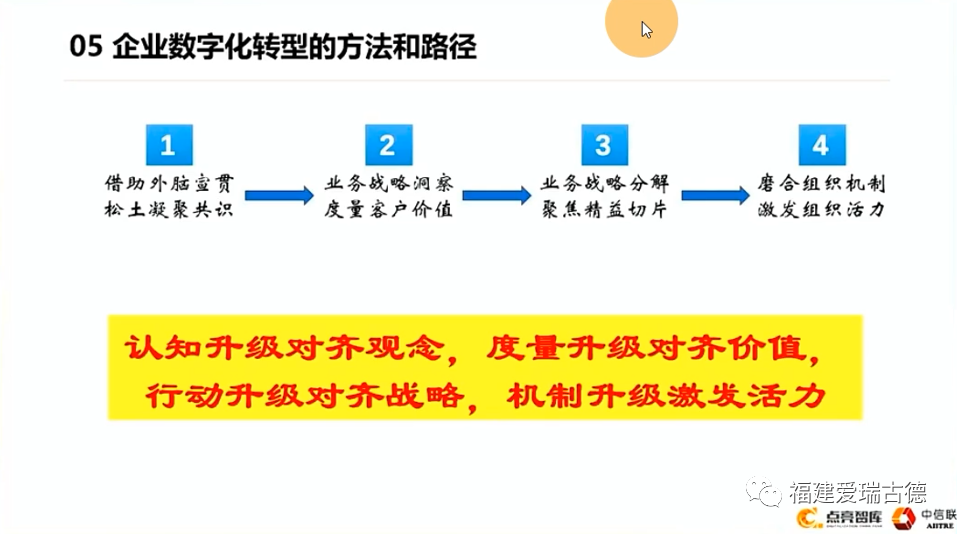

图9:企业数字化转型的方法和路径

以企业塑造转型的方法路径来作为一个建议。首先第一个是一定要借助外脑进行宣贯,松土凝聚共识也非常重要。相当于我们改革开放如果没有真理大辩论,是不可能有改革开放。第二个是业务战略洞察,关注客户价值,度量客户价值。所有做的事最终要变现是要从客户那去创造价值,去变现。所以做这个事,到底给客户增加什么价值是需要考虑的。第三个业务战略分解,聚焦精益切片,不要搞得太大了,一定要很小的切口。然后一定要前后端贯通,前后端、端到端的流程。第四个是磨合组织机制,激发组织活力,这是非常关键的一点。简单一句话就是认知升级,对其度量观念升级,对其价值行动升级,对战略机制升级激发活力。

图10:企业优化调整内部“生产关系”的关键点

为什么说可以加速企业的数字化转型,比如刚才说从生产力、生产关系角度,尤其是中央说数据是一种(新型)生产要素,我们的数据是趴在系统里头了还是开发利用出来了?所以要调整企业内部的生产关系,关键点是什么呢?有几个。其中度量是核心。这一定要把价值度量想清楚,也是上次跟CIO有一个会(注:数字化与可持续发展暨福建CIO网20周年大会),在福建组织的,其中很有意思的是组织了一个CIO的辩论赛。说到数字化转型的价值能不能度量,分成正反两方。有人说不能度量,说觉得不能度量的很清楚,这个只能是度量出来少了几个人减员增效。可以度量的也说不清楚,就是说能度量的,但是他也说不清楚为什么?因为它基于传统的直线职能制,站在一个部门的视角去看,他怎么也度量不出来。你只有站高一层——站在端到端的全流程角度,才能把数字化的价值度量出来。

因为它不光是数字技术,包括内部变革管理都是围绕端到端全流程展开的,所以度量是核心。从战略角度,就是平衡计分卡,这个如果不能描述,你就无法度量,如果不能度量你就无法管理,如果不能管理就无法实现。系统里的这些数据是否有效的用起来,是否有效度量出来?现在很多企业,我去看看大屏AI这个展示,说实在我看的多了,对这个不是太感兴趣,为什么呢?因为有些企业内部人员说这个大屏只是给参观者看的,具体的工作人员只看小屏幕中的几个参数就行了,而且这些大屏的数据如果推给领导,将会是信息爆炸,领导也看不过来这么多数据。而且这么多数据你选了哪个做改进的切入,然后具体要达到什么样的目标,通过什么方式,然后现在实现程度怎么样度量是核心。

其次跨部门运作机制是关键。现在谁在为这种按部门的端到端流程负责?分管领导也没法负责,因为他是分管他自己。最后只有公司老板,只有总经理一个人负责,所以就是说公司所有事都是总经理一个人在负责。到底是谁在为端到端流程负责?有没有这种机制去确保参与跨部门运作的团队?我们经常碰到项目开会时,部门来了一个员工,开会了以后说这个事儿决定不了,要回去请示领导,拖了半天说领导有意见,我们还要再讨论。每个部门都这样的话,每次都不可能有结果。所以说针对这个问题应如何度量?如何建机制?在转型的架构方法里提出了五个环节的一个规划。

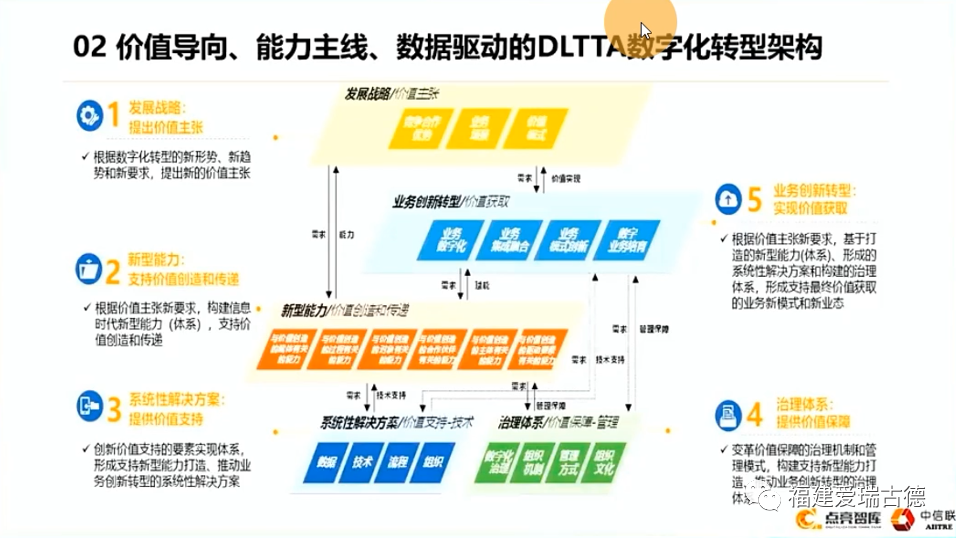

图11:价值导向、能力主线、数据驱动的DLTTA数字化转型架构

首先要通过发展战略提出价值主张,而且价值主张一定要能度量清楚。一定要在发展战略这明确提出客户的价值,要创造什么样的客户价值。其次在新型能力方面,一定落实到每一个能力,进行能力的建设和问题的解决。第三个在系统性解决方案。强调不要把这当做一种技术,一定要综合考虑数据、流程、组织和技术。要分析这个端到端流程有没有优化?组织架构有没有调整?然后这些系统上了之后有数据,我们下一步应该怎么用?把它做成一个整体的系统解决方案,还有一个就是治理体系,这是升级版新提出来的,就像刚才我们说的用什么机制去确保大家出工又出力,确保大家有组织活力。

其实数字转型,我个人理解它不是一个规划出来的。不是按图索骥就能实现的,它是一个动态的自我迭代、自我适应的一个完善的过程。华为提过“方向大致正确,组织必须充满活力”,没有任何一个战略是规划出来的,它是打出来的。所以组织活力的治理体系是要干什么呢?就是要激发组织活力,怎么去设计这些机制。

最后是业务转型创新,数据在系统里头,在设备里头怎么去用起来,怎么去优化你的管理,也是我们升级版标准理论的框架基础。在升级板的主要步骤和关键环节也简单给大家报告一下。

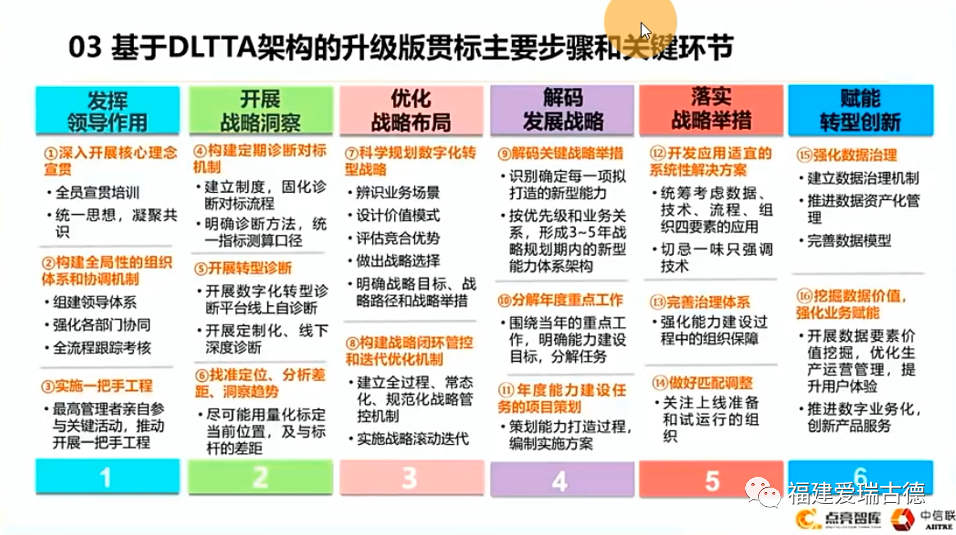

图12:基于DLTTA架构的升级版贯标主要步骤和关键环节

我们认为首先是要发挥领导作用,这是一个非常精辟的东西。华为之所以能成功,是任正非提出来,美国鞋不合适也要削足适履,也要去硬穿,公司高管需要去参与这个事。领导参与是非常关键的,能直接影响我们数字化转型的成败。其次要有战略洞察,战略不是拍脑袋想出来的,是要洞察,是基于数据的分析。很多企业可能不知道自己的市场占有率,也不知道客户情况,但你怎么去洞察?只能凭感觉。所以其次,在洞察基础上要优化战略布局。要明确提出来阶段的战略方向,建立这种战略迭代的一个机制。战略不是说五年规划一下就三年五年不改动的。而是要年年滚动、年年变,也不是说五年规划的目标就五年之内就不准动。就只是完成这五年目标我来滚动,而是说每年都要去调整,每年都要根据实际情况去变。在这个基础上我们还要解码发展战略,把这个责任分下去。最后我们要通过这个系统性解决方案,包括治理体系的完善、机制的探索去落实我们的战略举措。最后这些数据一定要真正的能用起来,我们现在很多的这个东西用起来这个东西只是一个展示,基于这我们做了一些什么样的工作?如果你说我们这个半个月一个季度去开一次生产调度会,那效果不会好。少数企业每日早上会进行当日生产调度,数据赋能数字化转型。

(注:以上内容未于作者本人确认)