2025年7月发布的论文《使用机械语言Token进行传输:面向任务的智能体通信范式》提出了一种从根本上重新设计AI智能体间通信的架构。本文将从企业开发者的视角,深入解读其内容,并梳理其实务上的启示。

本次解读的论文链接如下:https://arxiv.org/abs/2507.21454

一、从传统的“比特保真度”到“任务保真度”

论文批判的是,将面向人类的格式(自然语言、JPEG图像等)直接进行无线传输,再由接收方重新解读的传统流程。论文指出,即便比特被完美复原,其中绝大部分数据对于下游任务来说也是不必要的,这会增加带宽、功耗和延迟。因此,作者们提出了一个新目标:“只将完成任务所必需的语义,以小体积且无歧义的方式发送出去”。

二、什么是机械语言Token?

大型语言模型(LLM)在内部通过将单词或图像转换为实数向量来进行处理。作者们将这一向量序列命名为“机械语言Token”(Machine Language Tokens),并采用不将其转换回自然语言,而是直接发送的方式。由于向量是由LLM为最优化任务而自我学习得来的,因此其冗余度低,并能定量地保持细节的语义。结果显示,一张图像仅用约5个Token(相当于几千字节)即可表示,实验中展现出比JPEG格式节省超过100倍的通信数据量。

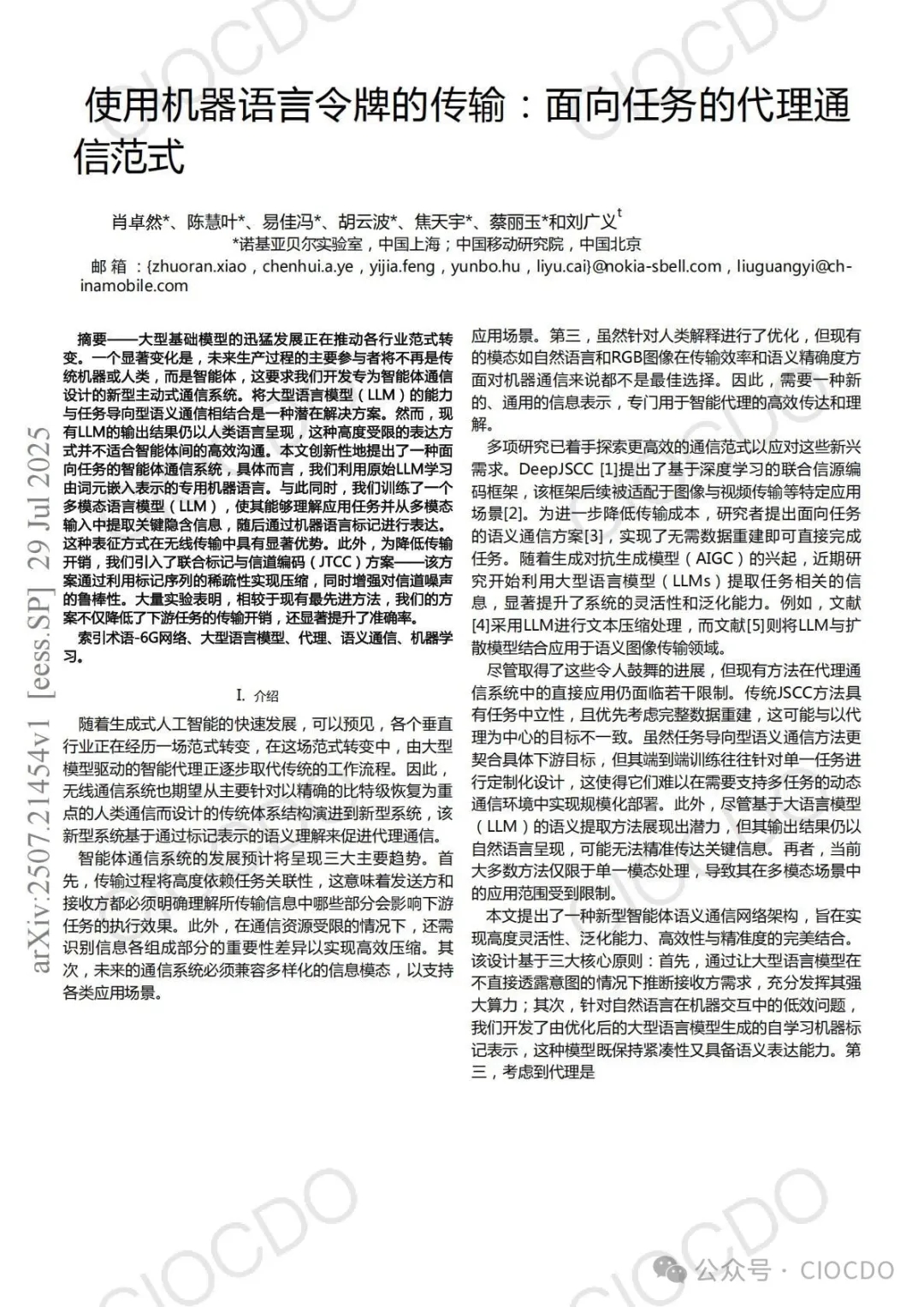

三、通信管线的整体构想

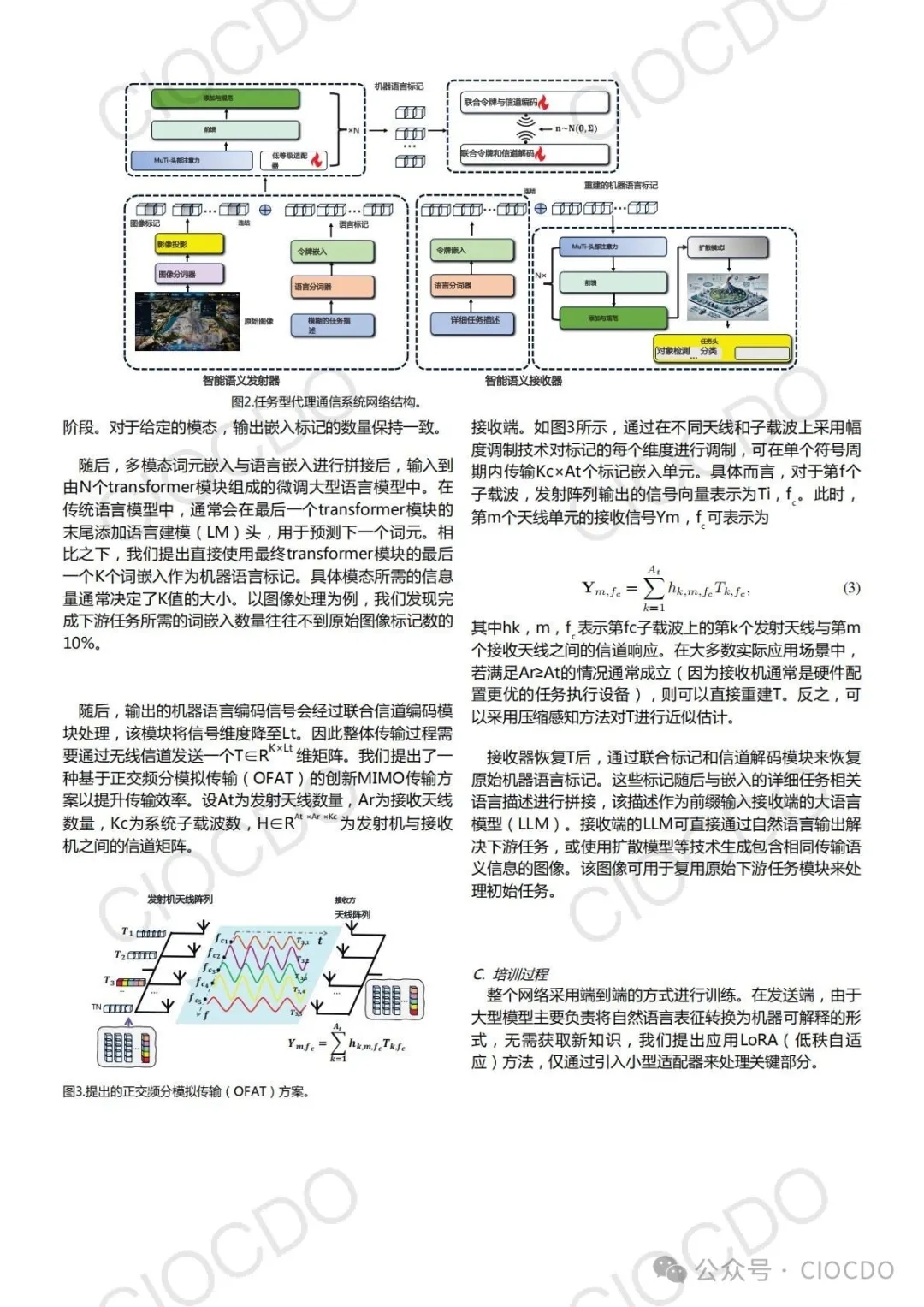

任务方智能体将详细指令归纳为一条简短的、信息被秘匿化的句子并发送。传感器方智能体将此句与多模态输入(如图像)一同送入LLM,并提取最终模块的向量作为机械语言Token。接着,通过同时学习维度压缩和抗噪声性的JTCC(联合Token与信道编码)技术,将4096维压缩至256维,并以模拟信号的方式通过多天线、多子载波进行传输。接收方将复原的Token作为前缀注入到自己的模型中,无需额外训练即可生成回答。这种“向量直送”的方法,与将图像端Token化的“文本引导的Token通信”等类似研究遥相呼应。

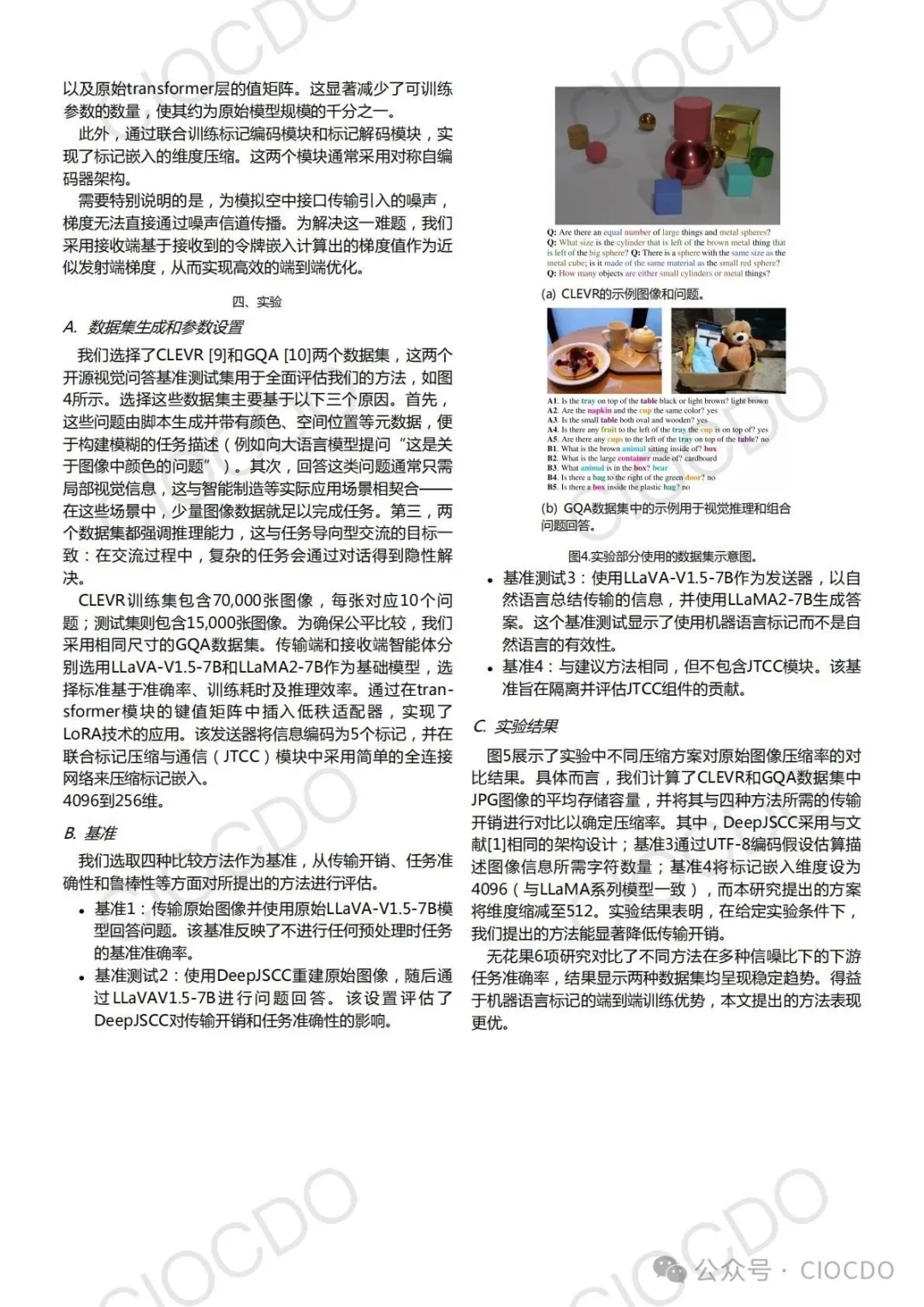

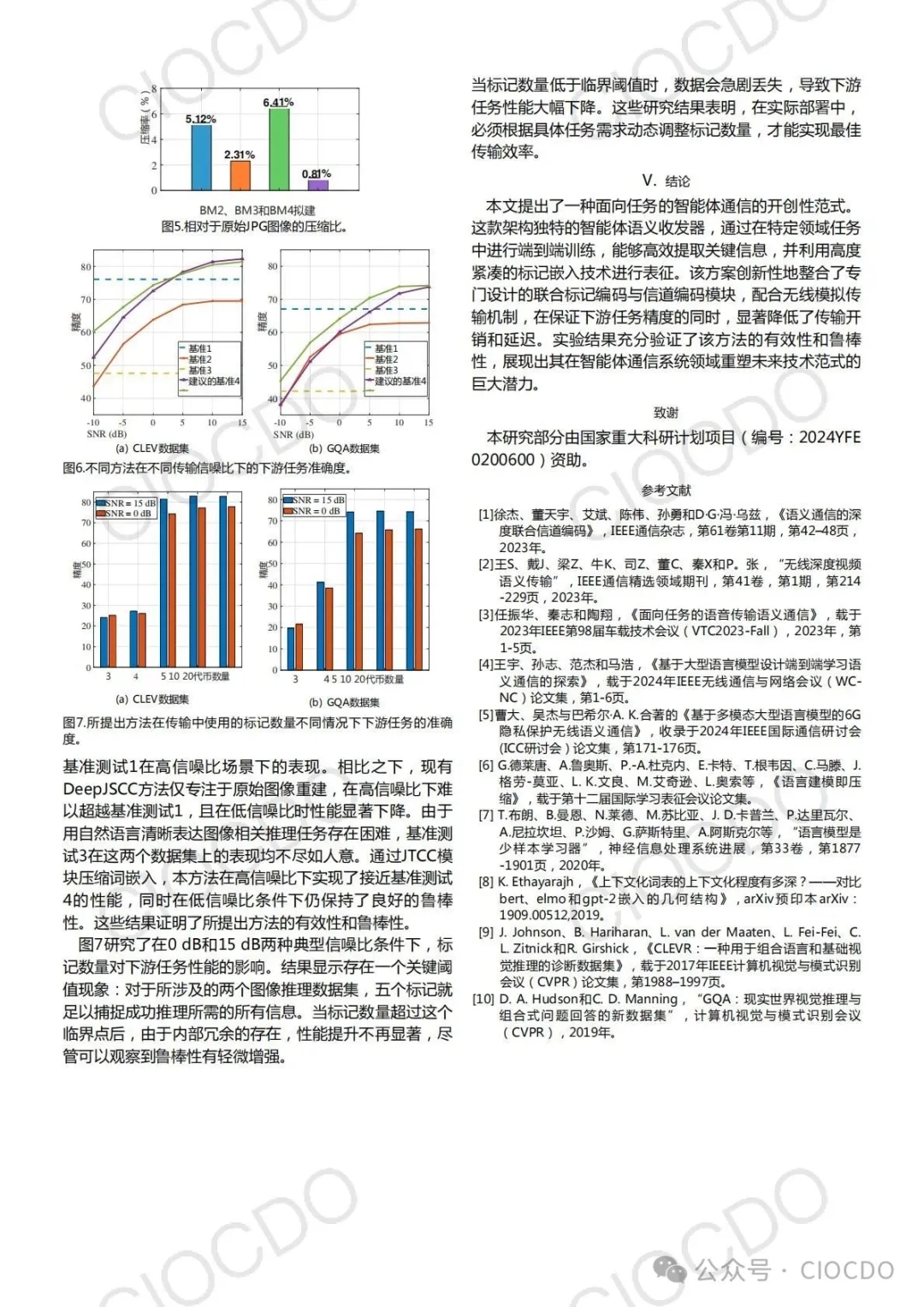

实验使用了图像推理数据集CLEVR和GQA,报告结果显示,即便在SNR为0dB的恶劣信道条件下,其精度也高于传统的DeepJSCC方法,而在SNR为15dB以上时,其结果甚至超越了直接发送原始图像。该技术同时实现了压缩效率、精度和鲁棒性,是其技术上的重大影响。

四、对业务的启示

首先,在工厂、仓库机器人、数字孪生等实时控制系统中,将高分辨率的传感器数据直接发送至云端往往会成为瓶颈。若应用本论文的方法,则有可能在将带宽压缩至1%以下的同时,保持任务精度。其次,在供应链上多家企业需要进行智能体协作的场景中,由于无需披露详细任务或原始数据即可进行协调,因此在保护知识产权和合规性方面具有优势。此外,针对6G时代设想的免授权连接和毫秒级延迟要求,模拟传输和前缀注入的方式,是在抑制实现复杂度的同时,又能充分利用硬件性能的一种设计指南。

另一方面,由于机械语言Token具有领域依赖性,在应用于新领域时,需要准备包含LoRA等低成本方法在内的再学习管线。【注:LoRA(低秩适应)是一种高效的大模型微调方法,由微软研究院于2021年提出。其核心思想是通过低秩分解技术,仅训练极少量新增参数(通常不到原模型的1%),即可实现模型在特定任务上的高效适配,大幅降低计算成本和存储开销。】确保模拟传输的线性、信道估算,以及对人类无法审计的向量通信进行安全设计,这些也都是尚待解决的课题。

总结

“机械语言Token”的创新之处在于,它将“让AI智能体用它们自己的‘脑内语言’直接对话”这一构想,落实到了通信层面。通过直接收发模型的内部表征,它同时兼顾了数据削减与任务性能,以一种现实可行的方式,展示了AI原生的网络设计。对于正在考虑在产业现场进行智能体协作的开发团队来说,本研究不仅可作为一种数据削减策略,更作为未来6G兼容架构的核心要素,极具被纳入设计方针的价值。

【核心挑战:AI间通信的“人类中心”瓶颈】在AI智能体(Agent)日益普及的背景下,传统的通信范式正成为效率的巨大瓶颈。目前的做法是,智能体将自己的“思考结果”(即内部的向量表征)先“翻译”成人类可读的格式(如自然语言文本、JPEG图像),通过网络传输后,再由接收方的智能体将其“翻译”回机器能理解的向量。这个过程追求的是“比特保真度”(Bit Fidelity),即完美复原原始文件。然而,这导致了大量对于完成特定任务而言冗余的、不必要的细节信息被传输,极大地浪费了带宽和能源,并增加了处理延迟,与AI追求极致效率的目标背道而驰。

【应对策略:“机械语言Token”的革命性范式】近期一篇名为《使用机械语言Token进行传输》的论文提出了革命性的解决方案。其核心思想是彻底抛弃以人类为中心的通信格式,将通信目标从“比特保真度”转向“任务保真度”(Task Fidelity)。具体而言,智能体不再进行“机-人-机”的二次翻译,而是直接将其内部用来理解任务的、高度压缩的“实数向量”——论文作者称之为“机械语言Token”——进行传输。这些Token是AI为完成任务而自我学习、高度凝练的语义信息。通过专门的编码技术(JTCC),这些向量在被进一步压缩和增强抗噪声性后,以模拟信号的方式高效传输,接收方可将其作为“前缀”直接注入模型,即刻理解并执行任务。

【结论与启示:迈向AI原生通信的新纪元】这种“向量直送”的AI原生通信方法,其价值是颠覆性的。实验证明,它可将通信数据量压缩超过100倍,同时在恶劣的信道环境中依然保持高精度和鲁棒性。对企业而言,这意味着在工业机器人、数字孪生等实时控制场景中,可以打破数据传输瓶颈;在跨企业协作中,可以在不泄露原始数据的前提下保护知识产权。这项研究为未来6G时代的AI原生网络设计提供了清晰的蓝图,预示着一个AI智能体们用自己的“脑内语言”直接高效对话的新纪元的到来。

为解决AI智能体间通信低效问题,新研究提出“机械语言Token”范式。核心是智能体不再传输人类语言,而是直接发送其内部理解任务的高度压缩的“实数向量”。此举将通信目标从“比特保真度”转向“任务保真度”,可将数据量压缩超100倍,为实时控制、跨企业协作等提供了新蓝图。

金句

未来的AI通信:别再让机器“说人话”了,让它们用自己的“脑电波”(向量)直接交流,才是最高效的语言。

专业书籍/文献推荐

核心文献:Transmission With Machine Language Tokens: A Paradigm for Task-Oriented Agent Communication(中译:使用机械语言Token进行传输:面向任务的智能体通信范式)

推荐理由:这是本文讨论的源头,是理解“机械语言Token”最直接、最权威的资料。阅读原文有助于深入理解其技术细节、实验设置和理论基础。

有效链接:https://arxiv.org/abs/2507.21454

背景文献:Semantic Communications: A Tutorial(中译:语义通信教程)

推荐理由:“机械语言Token”是“语义通信”领域的一个突破性进展。这篇教程系统性地介绍了语义通信的基本概念、历史演进和关键技术,有助于开发者将本文的单点创新,置于一个更宏大的技术框架中去理解。

有效链接:https://arxiv.org/abs/2201.01389

技术报告:6G and AI: A transformative relationship(中译:6G与AI:一次变革性的关系)

推荐理由:本文多次提及该技术对6G时代的意义。爱立信作为全球领先的通信设备商,其发布的这份报告深入探讨了AI如何成为6G的核心驱动力,以及6G网络将如何反过来支持分布式、智能化的AI应用,为理解本文的产业应用前景提供了极佳的宏观视角。

本文章介绍的论文(中译)

(完)