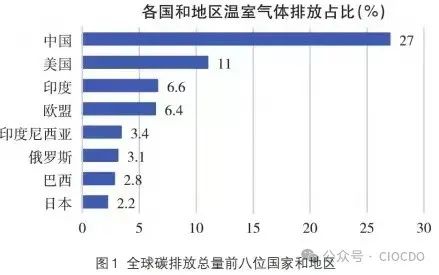

根据国际非营利组织EMBER的统计,中国、美国、印度仍然处于全球碳排放总量前三位,中国在2019年碳排放量占到了全球总量的27%,美国以11%的排放量排名第二,印度以6.6%的排放量排名第三。全球碳排放总量前八位国家和地区见图1。

据公开信息统计,目前全球已有超过126个国家和地区提出了碳中和目标,绝大部分完成时间在2050年;作出碳中和承诺的国家覆盖全球CO2排放量65%以上,占世界经济规模的70%以上;已有超过800家企业提出了碳中和目标,超过50家企业宣布已经实现碳中和。

“零碳”的内涵

我们常说的“零碳”有“净零碳”和“碳中和”两重概念。2018年,世界绿色建筑委员会对“净零碳建筑”的定义为:高效节能的建筑所有的能耗都由现场或者场地外的可再生能源提供,以实现每年的净“零碳”排放。

2019年,生态环境部发布《大型活动碳中和实施指南(试行)》,将“碳中和”定义为通过购买碳配额、碳信用的方式或通过新建林业项目产生碳汇量的方式抵消大型活动的温室气体排放量。从以上两个解释不难看出,“零碳”并不是不排放CO2,而是通过节能减排、建设新能源项目、植树造林等形式以抵消自身产生的CO2或其他温室气体排放量,实现正负抵消,达到相对零排放。

对于高能耗和高排放企业,显然通过这些措施完全不能实现,允许通过购买碳信用方式,在更大范围内实现零排放,也就是“碳中和”。

构建工业领域“零碳”体系

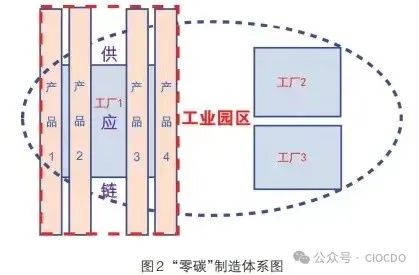

工业领域碳排放占全国碳排放比重超过70%,因此成为应对气候变化工作的重点领域,推进工业领域“零碳”体系建设,可参照工信部绿色制造体系建设方案,开展“零碳”工厂、“零碳”产品、“零碳”供应链、“零碳”园区建设,其关系见图2“零碳”制造体系图。

“零碳”工厂:注重于企业生产过程中的碳排放,主要指范围1、范围2碳排放,是园区碳排放的重要组成部分。

“零碳”产品:注重于产品的生产过程以及原材料的碳排放,主要指范围1、范围2、范围3碳排放,是供应链碳排放的重要组成部分。

“零碳”园区:所属工厂(企业)及园区内公共设施、附属设施碳排放的集合。“零碳”供应链:工厂所有产品碳排放的集合。

典型企业的“零碳”创建案例

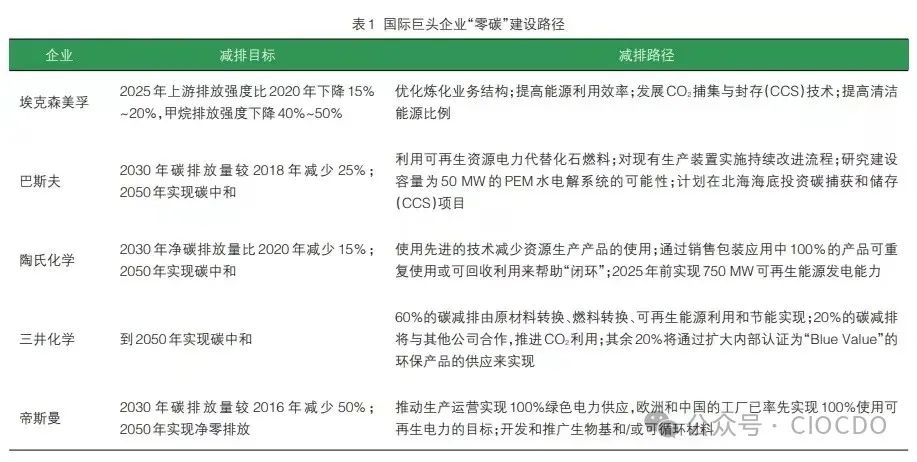

▌国际巨头企业减排路径

国际巨头企业早已布局“零碳”工厂以及“零碳”供应链建设,如埃克森美孚提出2025年实现碳净零增长,苹果公司宣布到2030年将在其整个业务、制造供应链和产品生命周期中实现碳中和。碳排放较大的国际化工企业给出了“零碳”参考路径。见表1。

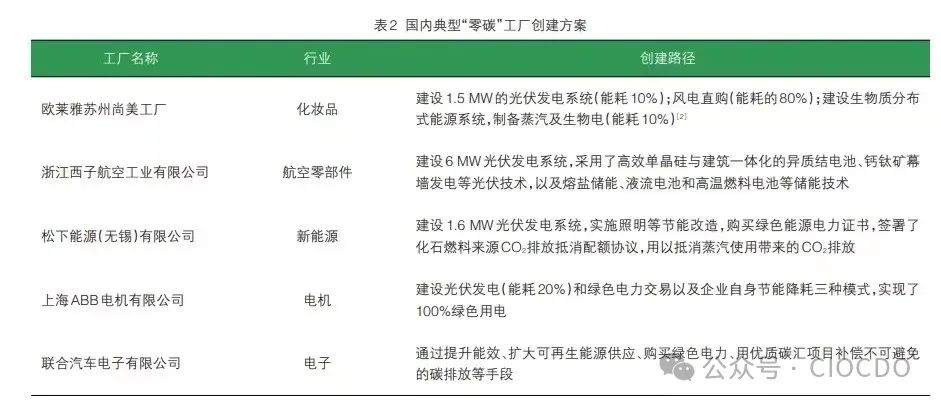

▌国内“零碳”工厂案例

2021年,中国出现了一大批“零碳”工厂,覆盖化妆品、电子、机械等行业,主要为排放体量不大、经济效益较好的行业,创建路径见表2。

“零碳”工厂的创建路径

▌“零碳”工厂创建常见误区

随着国内“零碳”工厂创建的火热,很多企业在“零碳”工厂创建时争做“第一”,各种媒体上不断出现“XX行业第一家‘零碳’工厂”“XX省/市第一家‘零碳’工厂”等报道,但往往企业在“零碳”工厂创建的路上走入了误区,

1)碳排放核算误区。企业的碳排放包含范围1、范围2、范围3,我们所谓的“零碳”工厂至少包含范围1和范围2,而有些企业仅仅关注了范围2中的电力,而忽略了范围1及范围2中的蒸汽。其次,对于电力的碳排放因子选择有很多方法,有省市级碳排放因子、区域级碳排放因子、国际通用碳排放因子,不同的碳排放因子对碳排放量及评价结果影响很大。

2)购买碳汇误区。在碳中和规则下,允许企业通过购买碳信用方式中和其多余的碳源,致使部分企业在自身节能降碳工作还有很大空间的情况下直接通过购买绿电、CCER等方式进行中和,以达到“漂零”的宣传效应。

3)短期行为误区。“零碳”工厂创建是个短期目标,而持续保持碳减排及“零碳”是个长期的过程,尤其涉及碳信用的购买成本,往往一些企业仅拿到一年的“零碳”认证之后,就不再持续开展节能降碳工作,不再保持证书的有效性。

▌“零碳”工厂创建的原则

“零碳”工厂创建应有组织、有计划,并在政府节能降碳政策的宏观指导下进行,因此,企业开展“零碳”创建应遵循以下原则:

1)应节尽节原则。企业应结合实际情况,优先实施自身温室气体减排策略,再通过碳抵消方式中和其不可避免的温室气体排放量,实现整个工厂的“零碳”排放。

2)准确性原则。工厂温室气体排放核算应完整,包含直接排放和间接排放,排放源含7种温室气体。碳排放因子选取应准确,按照管理层级就近原则,优先选取本地碳排放因子,其次选取区域排放因子,最后选取国际通用排放因子。

▌“零碳”工厂创建路径

“零碳”能源是实现“零碳”工厂的基石,国际上“零碳”工厂的创建路径普遍依赖于“零碳”能源、高效利用、循环利用以及颠覆性负碳减排技术。

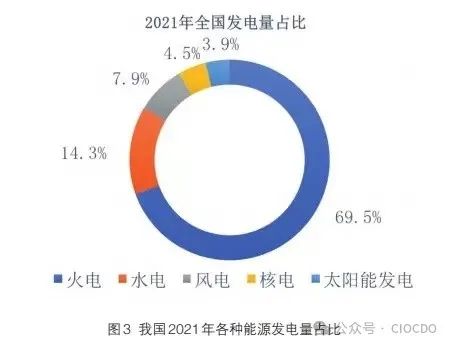

2021年,我国原煤、原油、天然气等化石能源生产量占能源生产总量的比重约83%,能源结构仍以化石能源为主;总发电量中火电占69.5%,水电占14.3%,核电占4.5%,风电占7.9%,太阳能发电占3.9%,见图3我国2021年各种能源发电量占比,可见我国企业实现碳中和难度之大。

因此,国内企业实现“零碳”工厂路径可根据国情分为三步走。

1)快速减碳:我国2020年单位国内生产总值的能耗约为0.49 tce/万元,是世界平均水平的1.4倍、发达国家的2.1倍,提升能源效率是企业实现碳中和目标最直接、最快速、最经济的方式。

能效提升技术主要包括采用工业通用节能设备、能源梯次利用、实现循环经济等。国际能源署(IEA)研究表明,能效提升的累计碳减排贡献率约为20%。

2)强力减碳:能源系统的快速“零碳”化是实现碳中和愿景的必要条件之一,“零碳”能源主要包括可再生能源电力(光伏、风能、水力)、核能、氢能、生物质能等。近年来,光伏、风能、水能、氢能、生物质能等“零碳”能源技术成本大幅下降,在价格上相对于化石能源已形成较强的竞争力,尤其是光伏,具备大规模开发的潜力。

预期碳减排贡献最显著的依次为氢能、风电、光伏,这三种能源到2050年的减排贡献率总计可达70%左右。

3)深度减碳:当减碳潜力充分释放后,剩余部分不可避免的碳排放只能通过深度脱碳行为来中和。碳捕集、利用与封存(CCUS)是目前唯一能够实现化石能源大规模低碳化利用的减排技术。

通过植树造林、森林管理、植被恢复等碳汇措施,同样是实现深度减碳“最后一公里”的有效途径。国际能源署(IEA)预测,到2050年,CCUS将贡献约14%的CO2减排量。

▌“零碳”工厂创建的难点

快速减碳具有普遍适用性,强力减碳主要依托于国家“零碳”能源的整体转型,深度减碳需要依托技术的进步和成本的下降。

因此,对企业而言,在实现快速减碳后,可以通过直接购买相应的碳信用的方式来实现碳中和,在全球范围内实现共同环境效益。创建“零碳”工厂需求迫切,但不同规模的企业在实现“零碳”的过程中面临的困难不同。

从能耗规模分析,低能耗企业实现“零碳”较容易,可快速实现“零碳”;重点用能单位以下的企业通过一定时间的创建及购买碳汇,也可在短期内实现“零碳”;

重点用能单位尤其是万吨标煤企业有80%以上的碳排放需要购买碳汇来实现中和,每年带来的经济支出占能源费用的15%左右,随着碳市场价格的持续增长,费用可能成倍增加,实现“零碳”难度较大,需要依托我国新能源的低碳转型。

零碳工厂评价规范

01 零碳工厂评价规范 本文件规定了零碳工厂创建和评价原则、基本要求、零碳工厂评价要求、实施流程。本文件适用于企业建立和实现零碳工厂,以及第三方评价机构针对零碳工厂的评价活动。 标准的主要内容包括零碳工厂创建和评价原则、基本要求与评价要求,在流程上针对准备、实施与评价阶段提出分阶段的要求,为工厂在减碳目标设定、低碳项目改造、新建项目规划等领域提供明确的依据和指导,且规定相应的星级。 标准包含了三大亮点:标准结合了国内外相关标准,代表了国际零碳标准领先发展水平;标准具备明确的评价打分体系与分级细则,适用于评估机构对“零碳工厂”进行评级;所有参与标准制定的企业均承诺将在今年内启动零碳示范工厂的建设,以实践检验标准,并引领行业零碳转型。 点击下方,即可查看: 02零碳机构评价规范 浙江省《公共机构“零碳”管理与评价规范》是全国公共机构领域首个可量化、可操作、可评价的“零碳”创建标准与评价细则。 该标准从基本要求、“零碳”管理水平、绩效指标3个方面入手,着重围绕能源管理、绿色管理、可再生能源利用及绿色电力、碳中和等4个方面指导开展“零碳”公共机构建设工作。 标准将“零碳”公共机构等级由低到高分为一星级、二星级和三星级,对公共机构“零碳”管理水平评价采用打分法,总分为110分。 03零碳园区创建与评价技术规范 在加快构建绿色低碳循环发展经济体系、实施碳达峰碳中和战略背景下,产业园区积极 开展绿色低碳创建工作,争取实现碳中和发展目标。为指导产业园区开展零碳园区创建,实施零碳排放,规范零碳园区评价行为,制定了本份标准。 标准规定了零碳园区的创建原则和基本要求、创建措施、评价体系以及评价流程。本文件适用于具备一定低碳发展基础的工业园区开展零碳园区创建提升以及评价工作。其他产业聚集区、创意园区、孵化园区以及企业级园区可参照执行。 04国家生态工业园区标准 本标准规定了国家生态工业示范园区的评价方法、评价指标和数据采集与计算方法等内容。 本标准适用于国家生态工业示范园区的建设和管理,可作为国家生态工业示范园区的评价依据,建设规划编制,建设成效评估的技术依据,也可作为其他相关生态工业建设咨询活动的参考依据。 05零碳工厂创建与评价技术规范 本文件规定了零碳工厂创建与评价的基本要求、创建原则、实施流程,以及创建工作流 程和评价的具体内容。本文件适用于工业企业开展零碳工厂创建与评价工作。 可用于评定零碳工厂星级,《规范》制定了“零碳工厂评价指标表”,设置了基础设施、能源和碳智能信息化管理系统等6项一级指标和能源使用、资源使用等32项二级指标,通过对指标进行加权赋分,计算工厂的总分。 06零碳社区建设与评价指南 这是国内首个《零碳社区建设与评价指南》,该标准以低碳社区、近零碳社区的建设实践为基础,按照绿色低碳、生态环保等要求,为社区实现零碳发展提供基础框架。 标准指出,零碳社区由零碳细胞、零碳单元和零碳场景三部分构成。分别通过居民、社区空间、社区与外部资源环境的三种维度对社区的建设路径做了详细设计。适用于城市零碳社区建设、既有社区零碳改造。 为帮助大家更好的使用这份标准,还准备了零碳社区建设方案、社区碳中和路径、零碳社区建设案例等资料,可一起下载阅读。 07绿色工厂评价通则 为加快推进制造强国建设,实施绿色制造工程,积极构建绿色制造体系,由工信部提出,中国电子技术标准化研究院联合钢铁、石化、建材、机械、汽车等重点行业协会等共同编制的绿色工厂评价通则国家标准正式发布。这是我国首次制定发布绿色工厂相关标准。 标准明确了绿色工厂术语定义,从基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等方面,按照“厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”的原则,建立了绿色工厂系统评价指标体系,提出了绿色工厂评价通用要求。标准的发布将有利于引导广大企业创建绿色工厂,推动工业绿色转型升级,实现绿色发展。 08低碳园区评价指南 本文件提供了低碳园区评价的评价条件、评价指标、评价方法、评价方式、评价结果处理等方面的建议和指导。适用于指导企业自建园区、企业合建园区、企业与其上下游企业形成的虚拟园区的低碳水平评价工作。 09化工园区碳中和建设规范 本文件规定了化工园区碳中和建设的基本要求、管理体系、建设内容、保障体系等内容。适用于新建化工园区碳中和建设,其他化工园区碳中和建设可参照使用。

可关注“CIOCDO”公众号,回复“零碳政策”,即可获取相关标准。